まもりさん

まもりさん高齢者の創っていうと褥瘡のイメージでしたが

足の創も結構いますね

そうなんです。

しかも、足の創はやっかいなことが多いですね

なんで足の創は治りにくいのですか?

実は、足の創の多くは、傷が治りにくい原因があるんです。

原因をつきとめたり対策をせずに漫然と創の処置をして、うんともすんとも…

なるほどー、では、今回は足の創が治りにくい原因と対策についてのお話ですね!

まもりさんに、締めをもってかれた…汗

今回からのテーマは、下腿(特に膝下から足のつま先まで)の創のお話です。

高齢者の下腿部に潰瘍を有する患者さんは少なくありません。国内の調査によると、65歳以上の高齢者の数%に下腿潰瘍が認められ、加齢とともにその割合は増加することが報告されています。そして、患者数が多い上に、ひとたび足に創を生じると非常に治りにくいことを皆さんも経験していると思います。

では、なぜ足の創は頻度が多く治りにくいのでしょうか?

それは下腿の潰瘍には治りにくい原因があることがほとんどで、原因をつきとめてアプローチを行わないと潰瘍が改善しないことが少なくない、ためです。

以下で、足の創が治りにくい原因となる代表的な病態と対策法についてお話しします。

目次

下腿潰瘍の頻度が多く難治化する原因と対策

1 静脈うっ滞

下腿潰瘍の原因、一つ目は静脈のうっ滞です。

正確には慢性静脈不全といいますが、一般の方にはなじみが薄いですし、静脈うっ滞のほうが病気のイメージがしやすいので、ここでは静脈うっ滞で統一します。

静脈うっ滞とは、本来心臓に戻るはずの静脈血が何らかの原因で心臓に戻れず、下肢に滞ってしまう状態

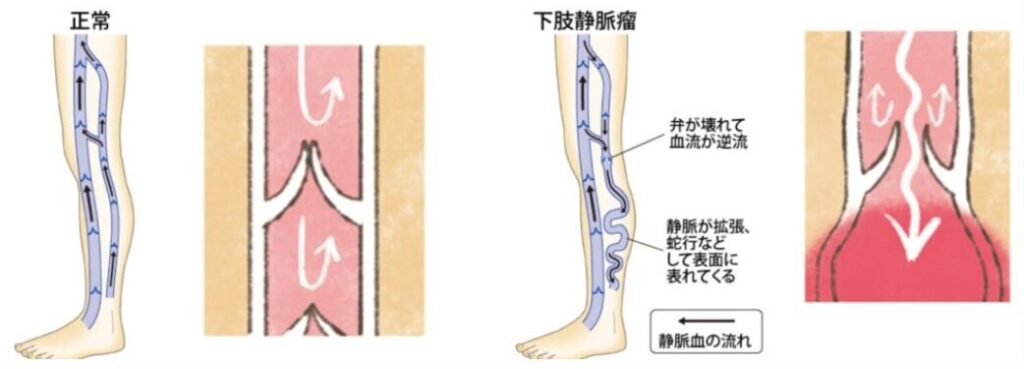

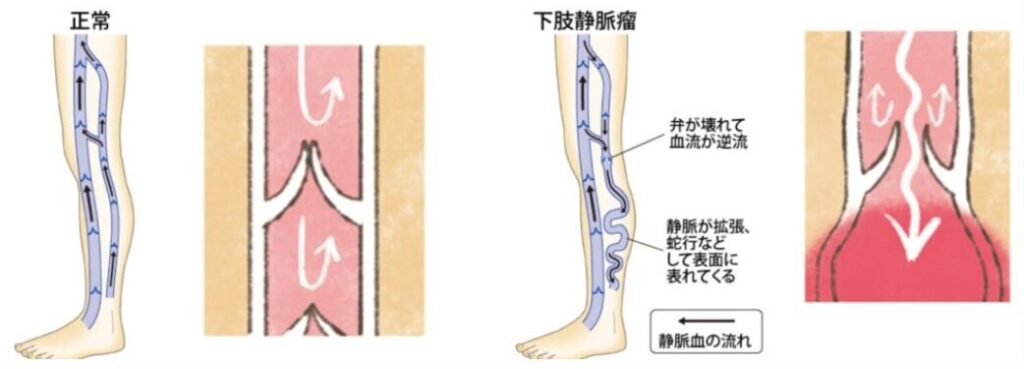

静脈がうっ滞する原因として代表的なのが、静脈弁不全による静脈逆流です。

上イラスト左側のように静脈には心臓に戻る際に逆流するのを防ぐため静脈弁がついています(上イラスト左側)。しかし、何らかの原因で静脈弁が壊れてしまうと、静脈血が逆流して下腿~足先に血液がうっ滞してしまうのです(上イラスト右側)。

この静脈うっ滞が下腿潰瘍の原因として最も頻度が高く、半数以上の下腿潰瘍に関与していると考えられています。

静脈うっ滞が関与する下腿潰瘍では、多くの場合上の写真のように周囲に湿疹や色素沈着~皮膚が硬くなる独特の変化を伴います。

では、この静脈うっ滞による皮膚潰瘍はどのように対処すればよいのかといいますと、治療の基本は上の写真のような圧迫療法となります。

ただ、この圧迫療法、下腿のどの部位にどのくらいの圧かけるか、が非常に重要です。圧迫が弱ければ潰瘍は改善しませんし、圧迫が強すぎると圧迫により新たな創を生じてしまいます(いわゆる医療関連機器圧迫創傷)。

この辺りは、別のコラム、"下肢潰瘍の要!圧迫療法は“実は毒にも薬にもなる”、で詳しく解説していますので、実際圧迫療法を行う場合は確認してから実践することをお勧めします。

さらに、なぜ静脈がうっ滞するのか?、うっ滞するとなぜ湿疹や潰瘍を生じてしまうのか?、などうっ滞性皮膚炎~潰瘍についてさらに深堀したい方は、別コラム、"下肢潰瘍最大の原因 静脈うっ滞~静脈還流障害を掘り下げる"で詳細をお話ししていますので参考にしてください。

2 浮腫

浮腫とは、いわゆる「むくみ」のことで、血管から染み出た水分が主に脂肪層にたまった状態です。

長期療養施設では 6~7割 に浮腫をみとめたという報告もあり、決してまれではありません。

浮腫というと、心臓・腎臓・肝臓の疾患によると考えがちですが、特に下肢に限局した浮腫の場合、多くはこれらの疾患以外の原因が関与して生じることが少なくないと考えられています(詳細は後述)。そのため、利尿剤などを使用しても効果は限定的で別のアプローチが必要になります。

そして、下腿浮腫を生じると、様々な皮膚トラブルを合併しやすくなります。

例えば、下腿浮腫を生じると蜂窩織炎などの感染症のリスクが高まります。

というのも、足がむくむと、皮膚が引き伸ばされて薄くなり皮膚が脆弱化します。そのため、ちょっとした刺激で創ができやすく、菌の侵入が容易になります。さらに、むくんだ組織は血流が悪いため、創が難治化し、さらに免疫細胞や抗生剤も十分には創部に到達できないため感染のコントロールも難しくなることがしばしばあります。

では、浮腫を伴う皮膚潰瘍はどのように対処すればよいのでしょうか?浮腫を伴う皮膚潰瘍の対処法を知るためには、下腿浮腫の原因をつきとめる必要があります。別コラム”実はあまり知られていない、ほとんどの高齢者に潜む浮腫の原因とその対策”でその詳細を、さらに治療の基本となる圧迫療法については"下肢潰瘍の要!圧迫療法は“実は毒にも薬にもなる”で詳しくお話ししていますので参考にしてください。

3 動脈の血流障害(末梢動脈疾患)

末梢動脈疾患とは、足の動脈が狭くなったり詰まったりして、血液の流れが悪くなる病気です。主に動脈硬化が原因で起こり、糖尿病や高血圧、脂質異常症、喫煙などのある人に多く見られます。

足への血流が不足すると、創を治すために必要な酸素や栄養が十分に届かなくなります。典型的には足趾先端から乾燥した壊死(ミイラ化)を生じます(上写真左)。さらに、末梢動脈疾患をみとめると弱い圧迫でも容易に皮膚が壊死してしまうため、踵褥瘡も発生しやすくなり、さらに血流が悪いため一度創ができると適切な治療(血行再建など)を行わない限り治らないことも少なくありません。

では、どのようにして末梢動脈疾患を疑い、診断すればよいのか、さらにはその対処法についての詳細は、現在、別コラムを鋭意作成中ですのでしばしお待ちください。

4 末梢神経障害による糖尿病性足病変

糖尿病性足病変にはおおきく2種類に分けられます。

2種類の糖尿病性足病変

1 血管障害性足病変:下肢を栄養する動脈の狭窄にともなう足病変

2 神経障害性足病変:知覚神経障害による痛覚の低下+運動神経障害による筋委縮に伴う足の変形+自律神経障害による発汗低下に伴う皮膚乾燥などが複合的に関与して生じる足病変

このうち前者の血管障害性足病変は上記”3 末梢動脈疾患”で前述しましたので、ここでは後者のお話です。

糖尿病が長く続くと、高血糖によって神経が障害されます。ただ、神経障害と一言で言っても感覚神経や運動神経、自律神経など様々な神経が複合的に障害されて生じており、さらに、一度神経が障害されるとやけどの傷跡と同様完全に元に戻ることは困難なためしばしば治療に難渋します。

そのため、治療の基本は対症療法となります。まずは血糖コントロールが最も重要です。

さらには、毎日の足のケア(清潔保持、保湿、定期的な胼胝や鶏眼の切削など)を行うとともに、胼胝などを生じにくい適切な靴(インソール)を選ぶことも大切です。加えて、知覚神経障害がある場合、自分で気づかないうちに創~感染を生じることがあるため、足を観察することも大切です。

神経障害性足病変の対策についても、今後さらに深堀りしたコラムを作成したいと思います。

まとめ

ここまででお話してきた原因以外にも下腿潰瘍を生じる疾患は多数あります。

そして、是非覚えて頂きたいのは足の創が治りにくい原因は一つではなく、複数の要因が重なっていることが多い、ということです。そのため、下腿潰瘍の原因について知識を深め、適切に病態を把握することが非常に大切となります。

以降のコラムで、在宅において頻度が多く対応可能な下腿潰瘍、特にうっ滞性皮膚潰瘍や浮腫についてその原因をさらに深堀りしながら、これらの治療の要となる圧迫療法についてもお話ししたいと思います。特に圧迫療法は圧迫の強さが疾患により異なり、さらに施術に個人差を生じやすいため、是非適切な対応法を習得していただけますと幸いです。