まもりさん

まもりさん静脈うっ滞ってなんかとっつきにくいですね?

確かに…

なぜ静脈がうっ滞するのか、どうしてうっ滞で潰瘍になるのか、イメージしにくいですね

あと、治療に用いる圧迫療法も適度な圧がよくわかりません…

では、今回は静脈うっ滞について頭の中をスッキリ整理してみましょう!

今回からは、下腿潰瘍の原因について深堀りしていきます。

第1回目は静脈うっ滞性の皮膚潰瘍です。

前回のコラムでもお伝えしましたが、この静脈うっ滞が下腿潰瘍の原因として最も頻度が高く、半数以上の下腿潰瘍に関与していると考えられています。

ということで、下腿潰瘍をみつけたら、第一に鑑別として挙がる疾患です。

実際に下腿潰瘍をみつけた際に、うっ滞を疑うサイン、なぜ湿疹や潰瘍になるのか(病態)、主な原因と頻度、ケアと治療について、以下でお話ししたいと思います。

目次

1 うっ滞性皮膚潰瘍とは

うっ滞性潰瘍とは、足の血の流れ(静脈)が滞り、皮膚に酸素や栄養が届きにくくなってできる慢性的な傷です。

ふくらはぎ〜足首内側に多く、むくみや色の変化を伴います。

2 うっ滞性皮膚潰瘍の特徴

2-1 見た目の特徴

始めに、下腿潰瘍をみつけた時、うっ滞性皮膚潰瘍を疑うポイントについてお話しします。

1 好発部位:うっ滞性潰瘍の好発部位は下腿内側の下1/3です。浅く、辺縁はやや不整なことが多いです(足を上げると痛みがやわらぎやすいのも手がかりです)。

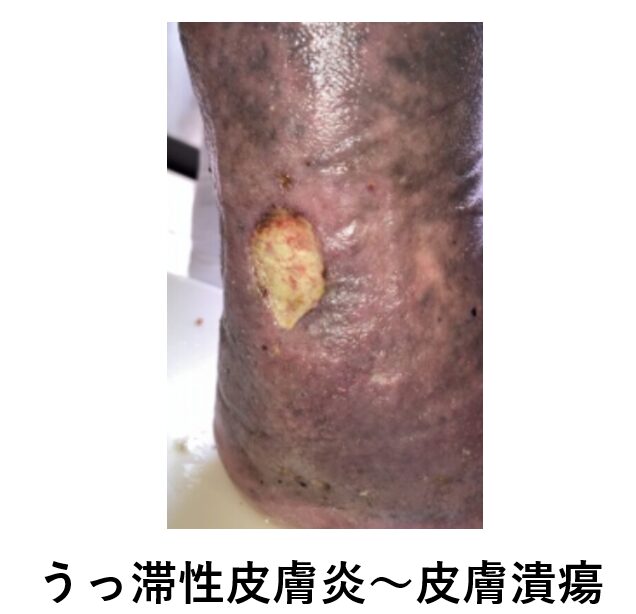

2 周囲皮膚の特徴:夕方に強くなるむくみ、茶色っぽい色素沈着、かゆみを伴う湿疹、皮膚が硬くすぼむ(脂肪皮膚硬化)などが見られることが多いです。ただ、これらの所見はなく潰瘍のみのこともあり注意が必要です。以下に比較的典型的なうっ滞性下腿潰瘍の臨床像をお示しします。

2-2 発症しやすい日常生活

じつは、うっ滞性潰瘍は日常生活にリスクが潜んでいることが少なくありません。

例えば、長時間立ち続ける/座りっぱなしの勤務は、静脈系への負担を高め、静脈瘤やうっ滞を起こしやすくします。

また、運動不足は、ふくらはぎの“筋ポンプ”が働かず、うっ滞を助長します。

3 静脈がうっ滞する主な原因と“おおよその頻度”

では、なぜ静脈内の血液が足先にがうっ滞してしまうのか、その原因についてお話しします。足先に血液が貯まる原因には様々なものがありますが、その原因を正確にとらえることが治療方針の決定に重要です。

3-1 表在静脈(大伏在静脈や小伏在静脈)の逆流

下肢の静脈は、大きく深部静脈と表在静脈に分けられます。表在静脈のうち大伏在静脈や小伏在静脈が逆流することが、静脈うっ滞で最も多い原因です。うっ滞性潰瘍の約8割で表在静脈の逆流が関与していたという報告もあります。

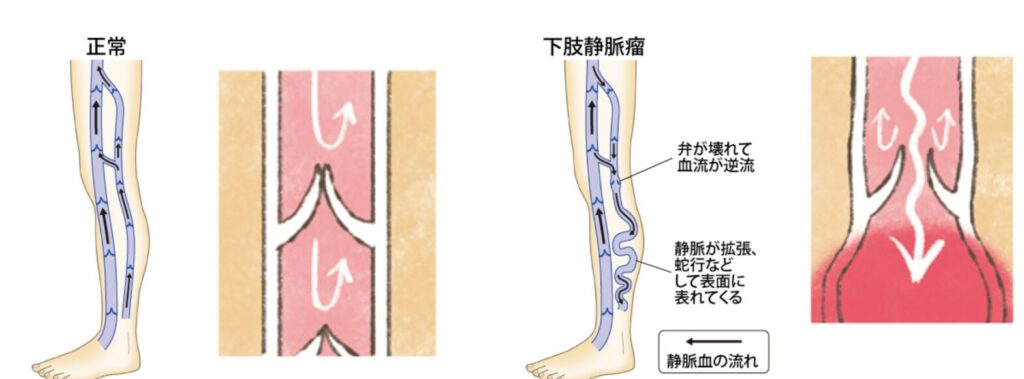

では、なぜ静脈が逆流してしまうのか、下のイラストを参考にお話しします。

坐位や立位では下肢の静脈は重力に逆らって心臓に血液を戻す必要があります。その際、逆流しないように静脈にはところどころに弁があり逆流を防いでいます(上イラスト左側)。

しかし、長時間の立ち仕事などで弁に負荷がかかり続けると、弁が破壊されてしまいます。すると、本来心臓に戻る静脈内の血液が逆流して下腿~足先に血液が貯留してしまうのです(上イラスト右側)。

3-2 過去の深部静脈血栓の後遺症(深部静脈血栓後症候群)

深部静脈に血栓を生じると、静脈弁が損傷・破壊されることがあります。その後、深部静脈に生じた血栓が溶解・器質化しても静脈弁はもとには戻りません。すると、3-1と同様、深部静脈が逆流し、うっ滞性皮膚炎~潰瘍を生じるリスクとなります。

深部静脈血栓症発症から10年で約5%が潰瘍をみとめたというデータもあります。

3-3 その他(骨盤の静脈の狭小化、下腿の筋力低下)

肥満による皮下脂肪や骨盤内の腫瘍性病変などにより骨盤の中で静脈が圧迫~狭窄して、静脈血が心臓に戻れなくなりうっ滞してしまうことがあります。

皮膚の色素沈着~潰瘍の患者さんをCTでみると、半分近くで50%以上で静脈の狭窄が見つかるという報告もあります。

その他の静脈がうっ滞する原因として、静脈閉塞や筋力低下などによる下腿筋ポンプ機能低下などがあります。つまり、運動不足や座りっぱなしでもうっ滞性潰瘍のリスクになるということです。下腿筋ポンプ機能低下でなぜうっ滞するかといえば、下肢の静脈はふくらはぎを動かすことでそのポンプ作用で心臓に血液を戻しています。ところが、加齢や運動不足などで筋力が落ちてしまうと、このポンプ作用が低下して心臓に血流を戻しにくくなってしまうのです。高齢者に浮腫やうっ滞が多いのはこれらが関与していることが少なくありません。

4 静脈がうっ滞するとなぜ湿疹や潰瘍になるのか(病態)

この章では少し話が変わり、静脈のうっ滞により足に血液が貯まっただけで、湿疹や色素沈着を生じたり、創ができてしまうメカニズムについて簡単に説明します(関心のある方は一読してみてください)。

静脈うっ滞による皮膚トラブルのメカニズム

1. 静脈高血圧の発生

静脈弁不全・静脈閉塞・下腿筋ポンプ機能低下などにより血液が逆流し、静脈圧が高い状態(静脈高血圧)が続くと、併せてその上流にある毛細血管の内圧も上昇する

2. 毛細血管内圧上昇と血液成分の血管外への漏出

毛細血管内圧が上昇すると、毛細血管の内皮細胞間のすき間が拡大し、血管内の血漿タンパク・赤血球・白血球などが周囲組織へ漏れ出る

2-1 赤血球の漏出:ヘモジデリン(分解された赤血球)がマクロファージに取り込まれ真皮に沈着。これが褐色〜黒褐色の色素沈着となる

2-2 タンパクや白血球の漏出:慢性炎症を生じ、皮膚炎や皮膚硬化を生じる。皮膚も脆弱化し潰瘍を生じやすくなる

2-3 フィブリンの漏出:毛細血管周囲にフィブリンが沈着することで、酸素・栄養の拡散が低下して潰瘍が発生しやすく、さらに発生した潰瘍が難治化する

このように、なぜこのような見た目になっているか、その病態が分かると、皮膚を見ただけで病態をイメージできる、これが皮膚疾患の醍醐味です!

ちなみに、静脈高血圧がわかりにくい、と思われた方は、別コラム実はあまり知られていない、ほとんどの高齢者に潜む浮腫の原因とその対策をみてもらうと理解しやすいと思います。

4 うっ滞性皮膚潰瘍の治療法

では、最後にうっ滞性皮膚潰瘍代表的な対策法をお伝えします。

4-1 圧迫療法

圧迫療法は治癒を速め、再発を減らす“うっ滞性皮膚潰瘍治療の第一選択”です。

包帯や弾性ストッキングで足首にしっかり圧をかけ、ふくらはぎの筋ポンプを助けます。

上の写真のように、圧迫療法には弾性ストッキングと弾性包帯による方法があります。

これらの使い分けは、大まかにいえば創があり処置が必要な場合は弾性包帯、創がない場合には弾性ストッキングを選びます(うっ滞性皮膚潰瘍の圧迫療法は高圧が必要でストッキングでは十分な圧に達しないことが多いため)。

ただ、圧迫療法にはいくつかのかならず知るべき注意点があります。

それは①疾患により圧迫療法で必要な圧が異なる、②圧迫療法による圧迫で新たな創を生じるリスクがある、ということです。

この詳細は、別のコラム”下肢潰瘍の要!圧迫療法は“実は毒にも薬にもなる”で、詳細に記載していますので、非常に大切な内容ですので圧迫療法を行う際にはぜひ一読してみてください。

4-2 運動と生活習慣(“筋ポンプ”を鍛える)

ふくらはぎの筋力を鍛えて、筋ポンプ作用を高めることも大切です。

高齢で筋力低下を伴う場合でも比較的行いやすい日常生活での対策法をお示しします。

〇かかと上げ

・やり方:手すりや背もたれで支持し、2秒ほどかけてかかとを持ち上げ、2秒ほどかけてゆっくり下ろす。

・回数:10–15回×2–3セット/日から開始し、余裕が出たら回数を徐々に増やす。

〇歩く

・30–60分以上の連続坐位を避ける。短時間でもこまめに立って数分歩く。

〇その他、長時間の立ちっぱなし/座りっぱなしを避ける、こまめに足首を動かす、就寝前の下肢挙上は、いずれもうっ滞を軽くする基本です。

〇保湿と湿疹ケア:皮膚のバリアを守り、掻破→感染→遷延の悪循環を断ちます

4-3 “原因そのもの”への治療(表在静脈の逆流があれば積極的に)

表在静脈(大伏在静脈や小伏在静脈)の弁不全で逆流している場合、それらの血管を除去したり閉塞したりして静脈の逆流を防ぐ方法です。

現在は侵襲の強い静脈抜去は減り、血管内治療(レーザーや高周波、接着剤による静脈内閉鎖)を行うことが主流になっています。

早期の血管内治療(レーザーや高周波、接着剤による静脈内閉鎖)を圧迫療法に追加すると、治るまでの時間が短くなり、潰瘍のない期間が延びることが報告されています。

また、骨盤の狭窄が強い例では、ステントで通り道を広げると治癒が進む症例があります。

まとめ

では、静脈うっ滞についてのまとめです。

1 静脈うっ滞は下肢潰瘍の最大原因で、全体の6~8割を占める

2 静脈うっ滞を疑うサインは、うっ滞性潰瘍の好発部位は下腿内側の下1/3、夕方の強いむくみ、茶色の色素沈着や湿疹、足挙上で軽くなる痛み、など

3 静脈うっ滞の原因は、①表在静脈の逆流が約8割、②深部血栓の後遺症や骨盤の狭窄などが約2割(①と②の合併もあり)

4 治療の三本柱は、①圧迫療法(第一選択)、②運動と生活習慣の見直し、③原因そのものの治療(表在逆流への血管内治療、必要に応じ骨盤の評価・治療)。圧迫+早期の表在治療は治癒を早め、再発も減らす