S先生

S先生突然ですが守りさんに質問です。

高齢者の足のむくみの最大の原因はなんでしょう?

ずばり、心不全ですよね!

そう思いますよね

でも、実際にはもっとありふれた原因でむくんでいる高齢者は少なくないんです

では、もう一問!

下腿浮腫にどんな治療を行えばよいでしょう?

やはり水が溜まっているのだから利尿剤でしょうか?

じつは下腿に限局した浮腫に利尿剤はあまり効果がありません。

では、どんな対策が有効でしょう???今回はそんなお話です。

今回は高齢者の足のむくみの2回目、下腿浮腫の原因と対策についてのお話です。

近年の調査では、外来通院中の高齢者のおよそ 3~4人に1人、長期療養施設ではなんと3人に2人が下腿のむくみを抱えているという報告もあります。

浮腫の原因というと、教科書的には、心不全、肝不全、ネフローゼ症候群、低アルブミン血症…が書かれています。でも、実際に足がむくんでいる高齢者の中でそれら全身的な疾患を持っている方はそれほど多くはありません。

では、なぜこれらの疾患がない患者さんは足がむくんでしまうのでしょうか?

このむくみの原因を理解していないと適切な対策を行うことはできませんので、非常に興味深いお話しですので、是非むくみはなぜ生じるのか、学んでみてください!

目次

内科的疾患がなくても下腿浮腫が多いわけ

前述の通り、下腿に限局した浮腫の多くは内科的疾患を有してはいません。

では、なぜ内科的疾患がなくても足はむくんでしまうのでしょう?

それを知るには血管の仕組みが分からないと理解できませんので、始めに血管のお話から入ります。

1 水分の出入りを担っている血管とは?

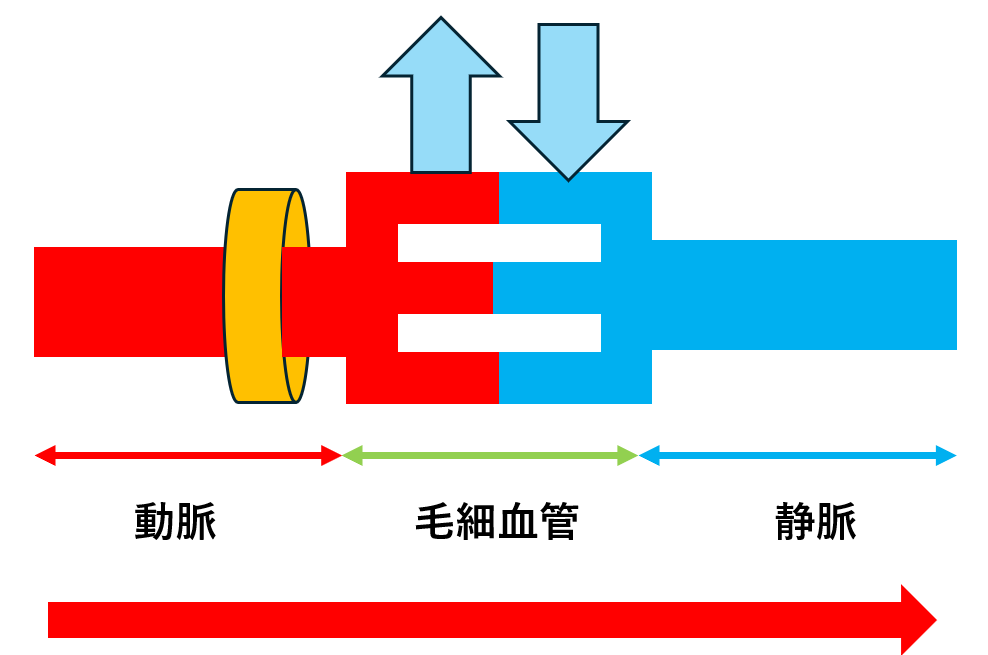

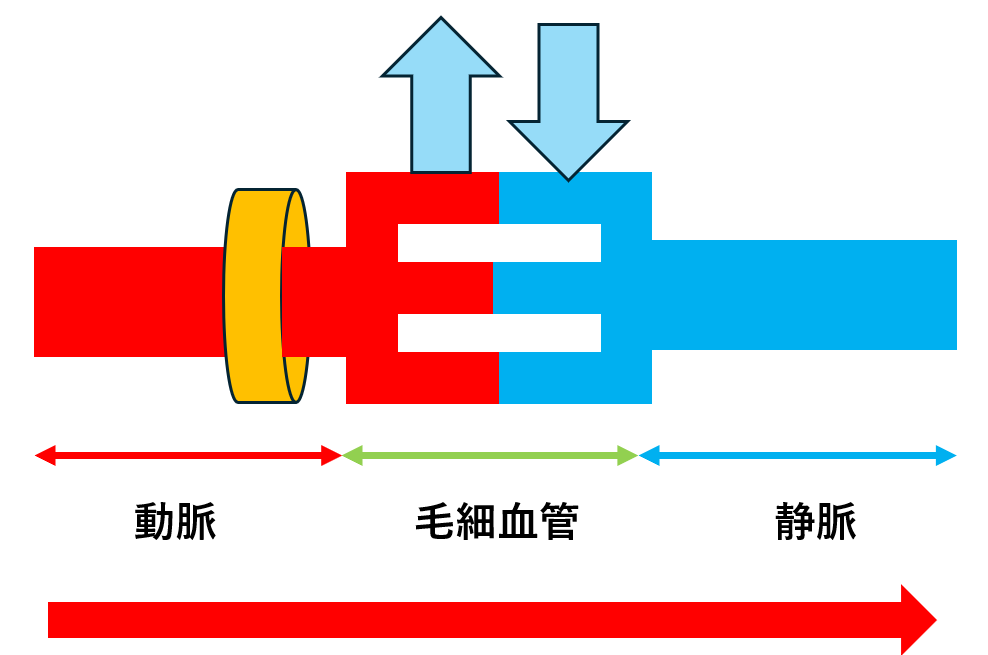

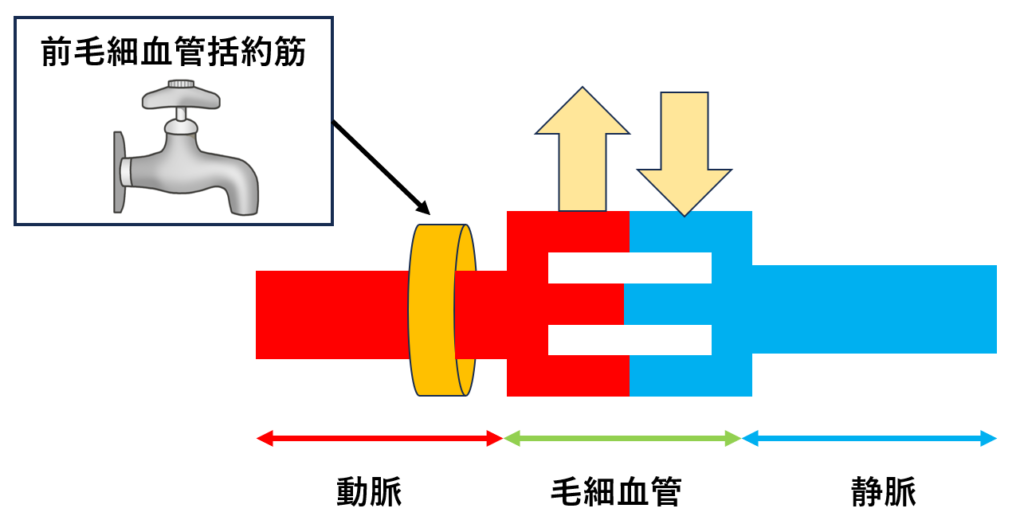

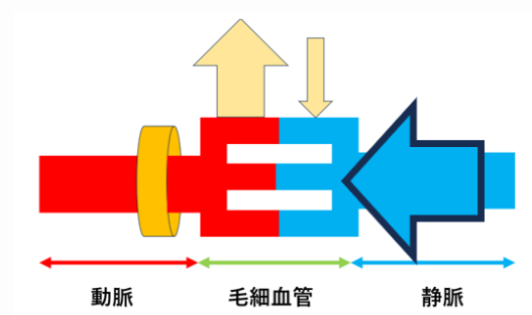

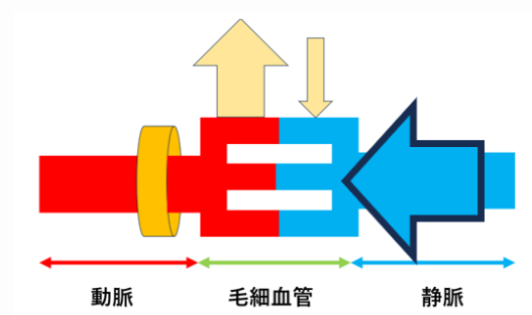

みなさんご承知の通り、血管はは心臓から動脈として全身に送られ、末梢で毛細血管となり酸素や栄養を全身に送ったのち、静脈により心臓に戻ってくる、という循環を繰り返しています。

この流れをふまえ、これらの血管の中で水分の出入りを担っているのはどこでしょうか?

上記イラストを見ていただければ分かりますように、水分の出入りを行っているのは毛細血管だけです。動脈や静脈からは水分の出入りは基本行われない、というのがむくみについて理解する上で大切なポイントの一つ目です。

2 浮腫を生じる原因とは?

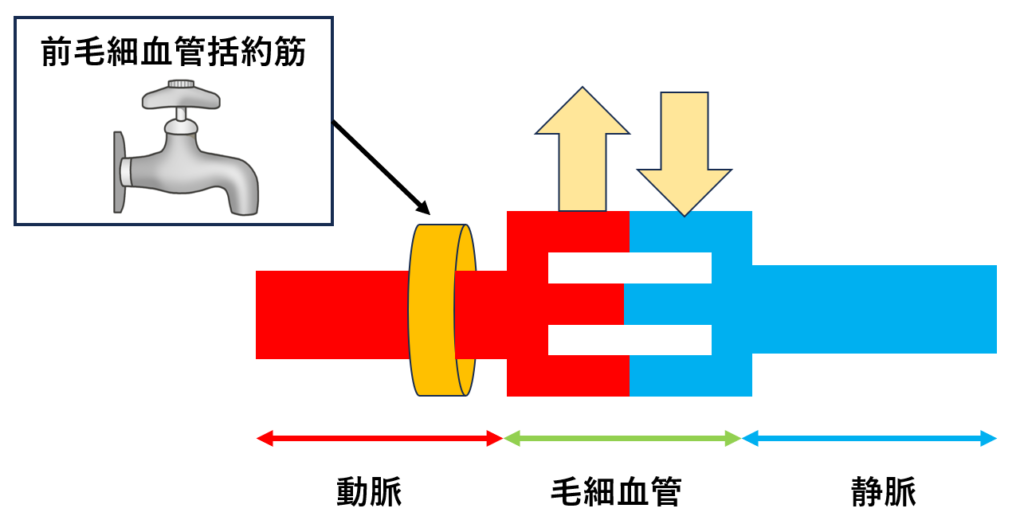

では、1をふまえてどのような状況になれば浮腫を生じるのでしょうか。

それは、上のイラストのように血管から組織へ出ていく水分量が、血管内に入ってくる水分量より多ければ、組織の水分量が増えて浮腫を生じます。

では、どのような原因で毛細血管で流出する水分量が流入量より増えてしまうのでしょうか?

毛細血管で流出する水分量が流入量より増えてしまう原因

1,毛細血管の透過性亢進

蜂窩織炎やアレルギーなどで一時的な場合が多い

2,毛細血管内圧の上昇

長く続くむくみの大半はこのタイプ

このように、浮腫を生じるのは主に2つの原因がありますが、毛細血管の透過性亢進は多くの場合一時的ですので、長期に続く下腿浮腫の原因の多くは毛細血管内圧が上昇するため生じていると考えられます。毛細血管内圧が上昇すれば、浸透圧の関係で、血管外に液体成分が流出して浮腫を生じてしまうのです。

では次に毛細血管内圧が上昇する原因について考えてみましょう。

下腿浮腫の原因(毛細血管内圧が上昇する原因)

毛細血管内圧の上昇する原因として、 ①動脈側 と ②静脈側 の問題があります。

では、ここからそれぞれについてその原因をあげてみます。

1 動脈側の問題で毛細血管圧が上がるケース

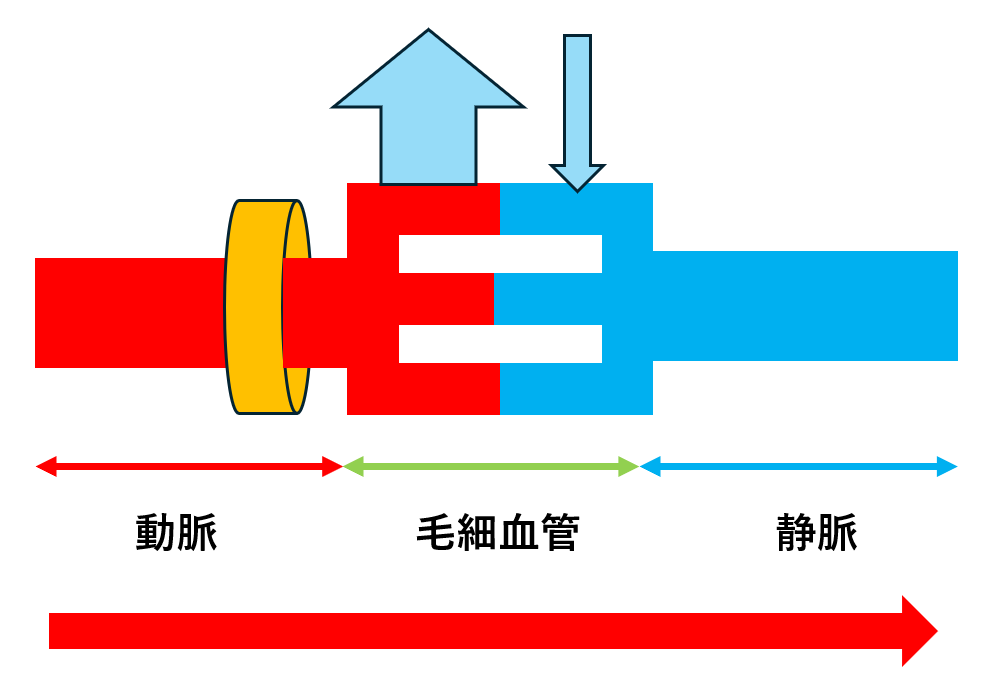

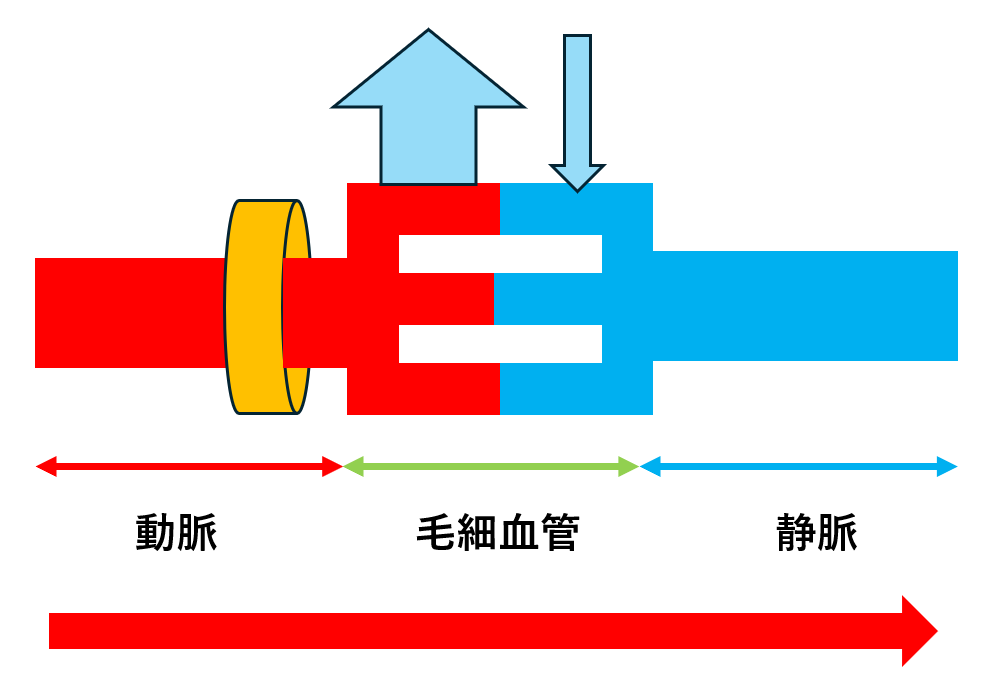

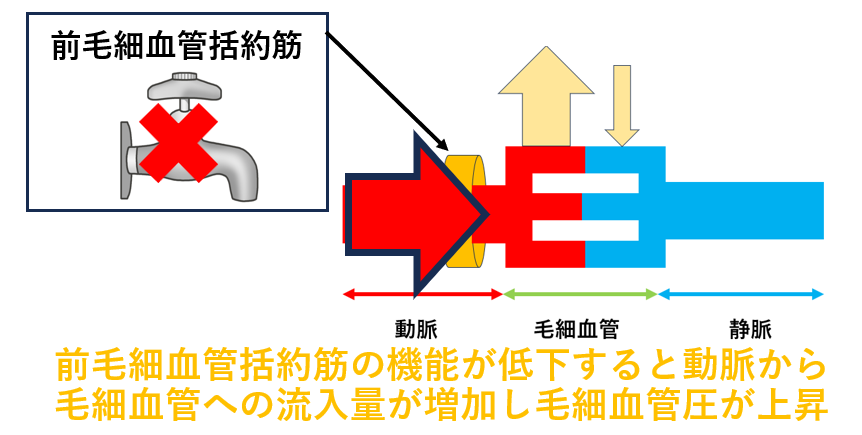

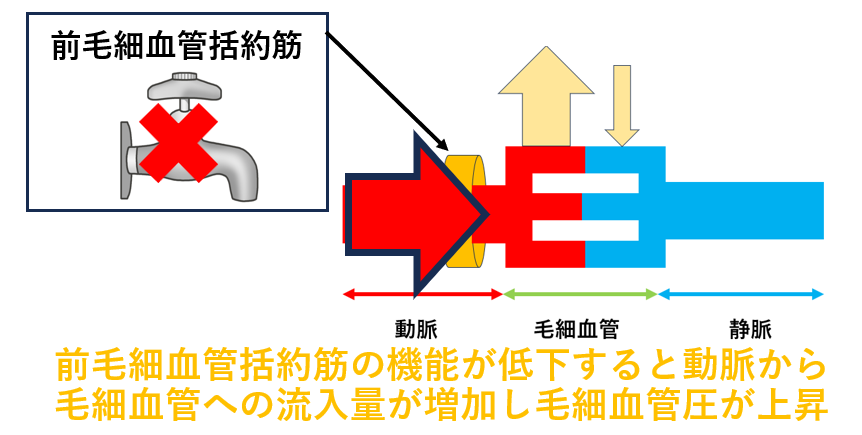

基本的に動脈は心臓からのポンプ作用で勢いよく全身に血流が送り出されるため、毛細血管より血管内圧が高いです。そのため、動脈から毛細血管に流入する血流量を調節する必要があります。その役割を担っているのが、”前毛細血管括約筋”です。水道の蛇口のような役割と考えるとわかりやすいと思います。

ここでもし、この蛇口が壊れてしまったらどうなるでしょうか?

蛇口が壊れる、つまり前毛細血管括約筋がゆるみ続けてしまうと、動脈から毛細血管へ大量の血液が流れ込み、毛細血管内圧が上昇して、大量の水分が血管外へ出てしまうのです。これが動脈側による浮腫の原因です。

では、括約筋の働きを弱める主な要因にはどのようなものがあるのでしょうか?以下にお示しします。

前毛細血管括約筋機能を低下させる主な原因

1 薬剤:カルシウム拮抗薬などの一部の降圧薬

2 神経障害:糖尿病による自律神経障害、パーキンソン病

3 加齢変化:筋力低下、長期臥床、暑熱下での血管拡張

4 ホルモン・代謝:甲状腺機能低下症、更年期に伴う血管反応低下

2 静脈側の問題で毛細血管圧が上がるケース

では、次に静脈側の原因についてです。

静脈は動脈と異なり括約筋は存在していません。つまり、何らかの原因で静脈圧が上昇すればダイレクトに毛細血管圧も上昇してしまうのです。

では、静脈圧が上昇する原因は何か?、それは本来心臓に戻るはずの静脈の戻りが悪くなることが主な原因です。

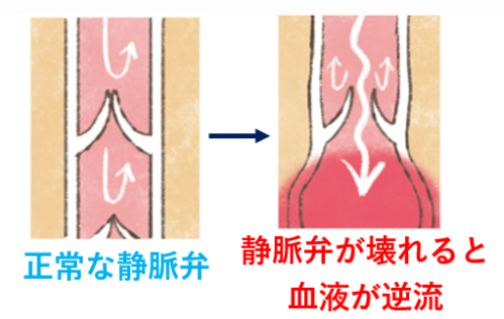

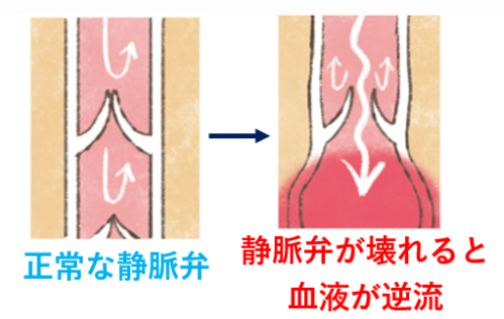

例えば、前コラム"下腿潰瘍最大の原因 うっ滞性潰瘍を掘り下げる"でお話ししましたように、静脈弁が壊れてしまった状態で、立位や座位を続ければ、血液は重力により下肢にうっ滞してしまい静脈圧が高まってしまいます。

すると、静脈と毛細血管の間には動脈のような圧を調節するものはありませんので、静脈高血圧が直接毛細血管内圧の上昇につながってしまうのです。

このような病態は、静脈弁不全以外にも様々ありますので、以下に静脈圧が高まる原因についてまとめます。

静脈圧が上昇する主な原因

1 静脈弁機能不全(前述):下肢静脈瘤、慢性静脈不全(70歳以上で約6割に認めるとの報告)

2 深部静脈血栓症(DVT)後症候群:深部静脈血栓により損傷した静脈弁が血栓溶解後も機能を果たせず血液が逆流する。DVT後の20–50%で生じ得る

3 肥満(特に内臓脂肪型):腹圧が上昇し静脈が腹部で圧迫され心臓に戻れない

4 下腿筋ポンプ不全:高齢・廃用・可動域制限・神経筋疾患など

浮腫への対策

前述のとおり、浮腫の原因は動脈側と静脈側によるものに分けられますので、それぞれに分けて対策法をあげてみます。

1 動脈側の原因による浮腫への対策

では、動脈側の対策からですが、動脈側の原因も様々ありましたので、それぞれについて対策をまとめます。

動脈側の原因による浮腫への対策

1、薬剤の見直し:カルシウム拮抗薬を他剤(ジヒドロピリジン系以外)へ変更・減量

※利尿剤の下腿浮腫に対する効果は弱い

2,血糖・自律神経の管理:糖尿病のコントロールを強化し、末梢神経障害の進行を抑える

3,運動とリハビリ:1–2時間ごとに立位/歩行や足関節ポンプ運動(つま先立ち運動など)

2 静脈側の原因による浮腫への対策

次に、静脈側の原因への対策をまとめます。

静脈側の原因による浮腫への対策

1,チューブ包帯・弾性ストッキングによる圧迫療法:弾性ストッキングは高齢者では装着が大変なので、まずはチューブ包帯から始めるのがおすすめ

詳細はこちら”下肢潰瘍の要!圧迫療法は“実は毒にも薬にもなる”

※圧迫療法は末梢動脈疾患の合併(ABI<0.8)では禁忌

2,下腿筋ポンプの活用:こまめな足関節の曲げ伸ばし、踵上げ、歩行リハビリで血流を押し戻す(下記に具体的方法列挙)

3,下肢挙上:休憩時に心臓より高く保ち、静脈うっ滞を軽減する

4,静脈瘤・血栓の治療:静脈瘤に対しては血管内焼灼術やグルー治療(接着剤による静脈閉塞)など、深部静脈血栓症は抗凝固剤などによる加療

5,生活習慣の改善:便秘対策、減塩食、適切な体重管理、禁煙

2下肢筋ポンプの活用のための、実践的な対策法を捕捉します。

〇かかと上げ

・やり方:手すりや背もたれで支持し、2秒ほどかけてかかとを持ち上げ、2秒ほどかけてゆっくり下ろす。膝を伸ばすと腓腹筋、軽く曲げるとヒラメ筋を意識しやすい。

・回数:10–15回×2–3セット/日から開始し、余裕が出たら回数を徐々に増やす。

〇歩く

・30–60分以上の連続坐位を避ける。短時間でもこまめに立って数分歩く。

まとめ

・高齢者の下腿浮腫は 約3~4割 が経験し、施設では 過半数 に認められる ・長く続くむくみの大部分は毛細血管内圧の上昇が関与し、その経路は動脈側と静脈側に大別 動脈側では薬剤や神経障害、筋力低下などが前毛細血管括約筋をゆるめ、静脈側 では静脈弁不全や血栓、腹圧上昇などが還流を妨げる ・対策は「原因への対策」「筋ポンプの強化」「適切な圧迫療法」「生活習慣の改善」。