S先生

S先生よくそこに気づいてくれました!

圧迫療法は様々な状況をふまえてどんな圧迫用具を使用するか、どのように使用するか変える必要があるんです!

そうすると病態と圧迫する医療材料の性質を知っていないといけないのですね

ご名答!

特に圧迫療法を誤るとその圧迫による創を生じてしまうリスクもあるのです

知れば知るほど深い”圧迫療法の世界”

ぜひ教えてください!

今回のテーマは圧迫療法です。圧迫療法はうまく使えば“薬”として強い味方になりますが、やり方を誤れば“毒”にもなりえます。特にこまめなチェックが難しい在宅患者さんでは注意が必要です。

この奥深い圧迫療法をマスターするには、以下の内容を熟知する必要があります。

圧迫療法を行う上で必要な知識

1 疾患により異なる圧迫療法で必要な圧

2 圧迫療法を行う上で必要な圧迫用医療材料の選び方・適切な使用方法

3 圧迫療法の持続的圧迫で生じる創(医療関連機器圧迫創傷)を発生させないための対策法

圧迫療法って意外に奥が深いですね!

特に、後述しますが弾性包帯は疾患ごとに巻き方が異なる上に、巻き方は個人差が出やすく、不適切な圧迫により疾患が治らなかったり新たな創を生じてしますことが少なくありません。

では、一つずつ解説していきます。

目次

1 圧迫療法が有用な疾患って?

では、始めに圧迫療法が有効な疾患にはどのようなものがあるのか?、以下にあげてみます。

圧迫療法が有用な主な疾患

①浮腫(特に四肢)

②うっ滞性皮膚炎~皮膚潰瘍

③リンパ浮腫

今回は、このなかでも特に訪問診療などで必要性が高い、①下腿浮腫、②うっ滞性皮膚炎~皮膚潰瘍についての、対策を中心にお話ししたいと思います(これらの疾患についての詳細は別のコラムで解説していますので、詳しく知りたい方はそちらをご参照ください)。

浮腫について:浮腫による様々な皮膚トラブル、ほとんどの高齢者に潜む浮腫の原因とその対策

うっ滞性皮膚炎~皮膚潰瘍について:下腿潰瘍最大の原因 うっ滞性皮膚潰瘍を掘り下げる

2 疾患ごとに必要となる圧迫療法の「適切な圧」とは?

前述のとおり、圧迫療法において必要な圧力は疾患により異なります。適切な圧に達していないがために十分に症状が改善しないケースも少なくありません。

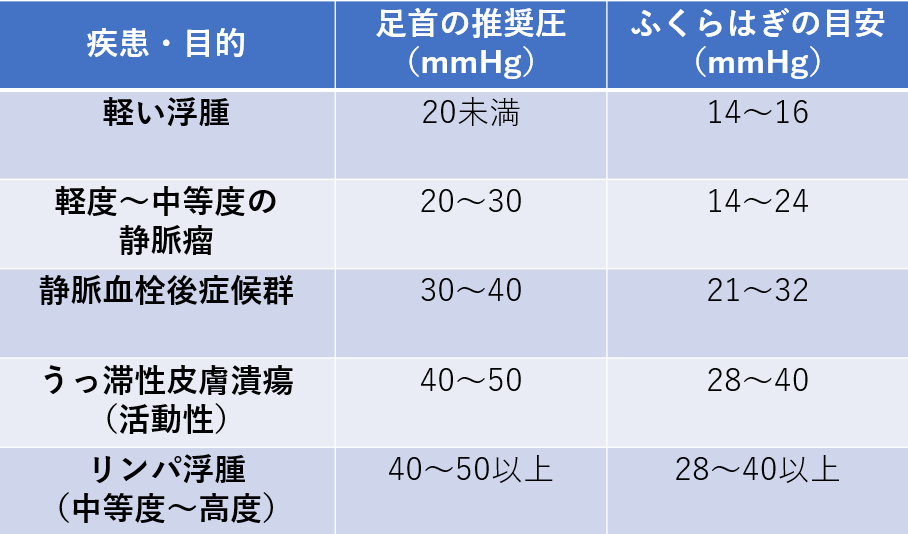

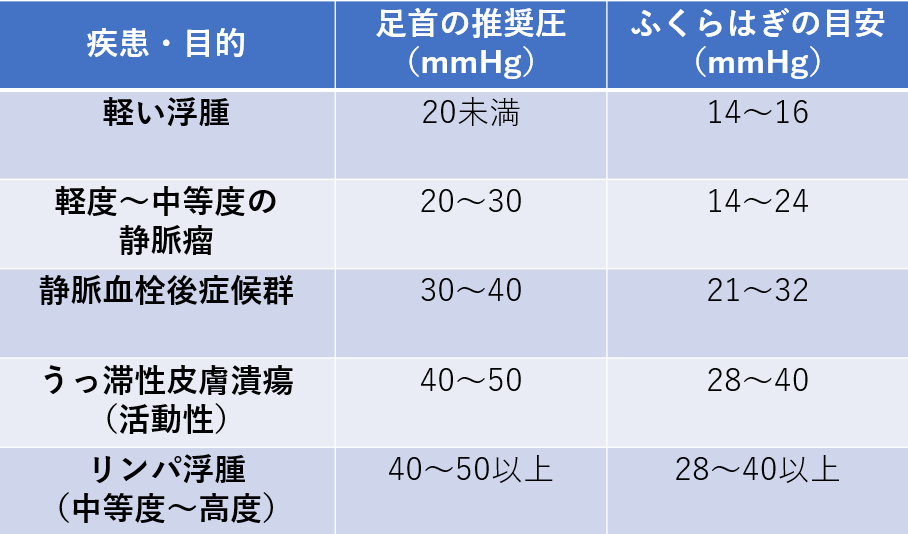

以下に、それぞれの疾患に対する適切な圧をまとめます。

この表をみて分かるように、疾患により必要な圧は大きく異なるのです。そのため、例えば40mmHgほどの加圧が必要となるうっ滞性皮膚潰瘍に対して、20mmHgほどの圧で圧迫療法を行えば、潰瘍の縮小化はまず望めません。

逆に、浮腫でそれほど強い圧迫が必要ないのに必要以上に加圧する圧迫用具を選べば、装着時に浮腫により脆弱な皮膚を傷つけてしまったり、圧迫による創を生じる恐れもあります。

病態を正確に把握して、適切な圧をかけられる圧迫療法を行うことが大切です。

そして、上の表からは足首とふくらはぎでは必要な圧が異なることも分かります。

それは、足首のほうが重力の影響で静脈圧がより高くなっているため、その分強い圧迫が必要なためです。

ふくらはぎの圧はおおむね足首の70~80%程度になることが推奨されています。では、ふくらはぎは足首に比べて弱めの圧にする必要があるかというと、例えば弾性包帯を使用して圧迫療法を行う場合、足首より太いふくらはぎは同じような力で巻いても自然と圧は減少します(ラプラスの法則)。そのため、足首もふくらはぎも同様の巻き方で問題ないと考えられています。

さらに、必ずしも上記表の圧が必要というわけではなく、後述する圧迫により創が発生するリスクを考えると、例えばうっ滞性皮膚炎には30~40 mmHgが推奨されますが、まずは20~30 mmHg程度から開始して、改善が乏しく、圧迫療法で生じうる創(医療関連機器圧迫創傷)のリスクが低そうであれば、段階的に圧を上げることもあります。

このように、圧迫療法は疾患ごとの推奨圧を把握しながらも、治療とリスクのバランスを考えながら状況に応じて圧を変えていくこともしばしばあります。

では、ここは圧迫療法の肝ですので、以下に上記内容をまとめます。

”疾患ごとの適切な圧”において抑えてほしいポイント

1 疾患ごとに必要な圧は大きく異なる

2 ふくらはぎの圧はおおむね足首の70~80%程度でよい(だた、弾性包帯で巻く際巻き方を弱める必要は基本的にない)

3 強い圧が必要な疾患でも、様々な要因から弱い圧で始めることもある

次に、これらをふまえ疾患ごとに異なる圧を、実際にどのような医療材料を用いて行えばよいのか、お話しします。

3 圧迫療法で使用する医療材料と皮膚にかかる圧

では、次に圧迫療法で使用する代表的な医療材料と、その医療材料でどのくらいの圧をかけられるか以下にお示しします。

圧迫療法に使用する医療材料と皮膚にかかる圧力

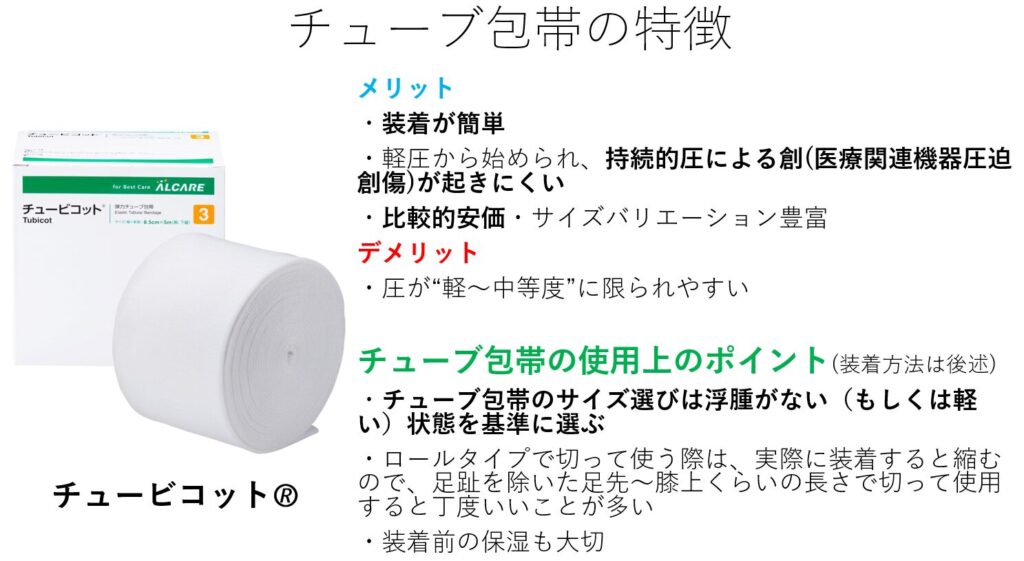

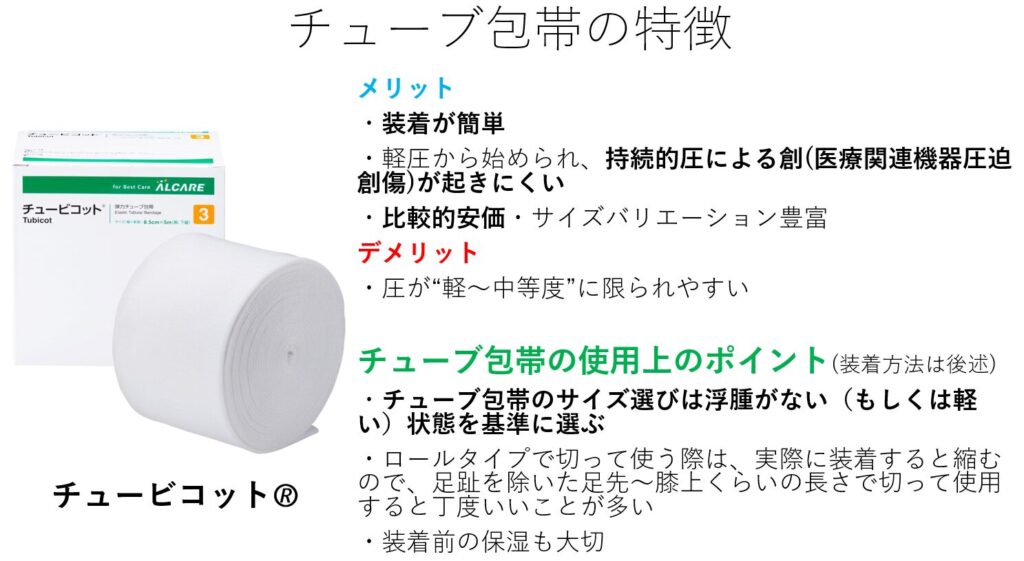

①チューブ包帯(筒状の弾力包帯):皮膚にかかる圧 <20mmHg

②弾性ストッキング:皮膚にかかる圧 20~30mmHg(弾性ストッキングにより異なる)

③弾性包帯:皮膚にかかる圧 10~50mmHg(巻き方によって異なる)

このように医療材料によっても加圧力は異なりますし、使用方法によっても変化するものもあります。

では、それぞれの医療材料の特徴について簡単にお示しします。

3-1 チューブ包帯の特徴

チューブ包帯は、他の圧迫療法に比べて着脱が容易なのが最大のメリットです。そのため、弾性ストッキングの装着が難しそうな場合など、まずエントリーの圧迫療法としてチューブ包帯がすすめられます。

3-2 弾性ストッキングの特徴

弾性包帯は適切な圧をかけるのに最適です。安定的な加圧を行いたい場合には第一選択となります。

3-3 弾性包帯の特徴

弾性包帯の最大のメリットは、巻き方によって加圧をかなり自由に変化できる、ということです。ただ、逆に言えば巻き方を誤ると圧迫による創を生じるリスクと隣り合わせですので、ぜひ後述する適切な装着方法も参考にしてください。

4 疾患ごとの圧迫療法を行う医療材料の選び方

では、ここからは、前述の医療材料を、疾患ごとにどのように使い分けていけばよいのかみてみましょう。

以下が個人的に推奨する疾患と医療材料の組み合わせです(あくまで私見)。

このように、疾患ごとに使用する医療材料は大きく異なります。

そのため、まずは圧迫療法を行う疾患(病態)を正確に把握することが大切です。例えば、浮腫といっても、実は静脈弁不全によるものかもしれません。うっ滞性潰瘍だと思っていても例えば壊疽性膿皮症など圧迫療法が適応でない疾患による潰瘍かもしれません。圧迫療法で結果を出すためには適切な病態把握が非常に大切となります。

さらに、上記はあくまでも一つの目安です。例えばうっ滞性皮膚炎では20mmHgほどの加圧でも病勢をコントロールできることもありますが、うっ滞性皮膚潰瘍に対して20mmHgでは創の改善は難しいです。

これらをふまえて、次にそれぞれの疾患に対するおすすめの医療材料を、疾患ごとに実践的にどのように使用すればよいのかまとめてみたいと思います。

4-1 浮腫に対する圧迫療法におけるおすすめの医療材料

浮腫対策の医療材料には、主に弾性ストッキングとチューブ包帯の選択肢があります。

実際には弾性ストッキングの方が安定的な加圧ができるのですが、弾性ストッキングは装着してみるとわかりますが、(後述するように装着のコツはあるものの)着脱が大変で特に高齢の方が一人で着脱するのは容易ではありません。

そのため、浮腫に関しては以下のような医療材料選びがおすすめです(私見)。

下腿浮腫に対する圧迫療法のポイント(私見)

・まずはチューブ包帯から始めてみるのがおすすめ(チューブ包帯で浮腫による皮膚トラブル予防が難しい場合は20mmHgの弾性ストッキングへの変更を検討)

・チューブ包帯装着前の保湿も大切

※チューブ包帯のサイズ選びは浮腫がない(もしくは軽い)状態を基準に選ぶ

4-2 うっ滞性皮膚炎に対する圧迫療法におけるおすすめの医療材料

では、次にうっ滞性皮膚炎に対する圧迫療法を考えてみましょう(うっ滞性皮膚炎に関する詳細は、下腿潰瘍最大の原因 うっ滞性皮膚潰瘍を掘り下げるをご参照ください)。

うっ滞性皮膚炎に対しては、30mmHgほどの圧が必要です。

チューブ包帯では必要な圧には届きません。そのためうっ滞性皮膚炎では弾性ストッキングによる圧迫療法が基本になります。

ただ、弾性ストッキングの装着は決して簡単ではないため、おすすめの対策法は以下のようになります(私見)。

うっ滞性皮膚炎に対する圧迫療法のポイント(私見) ・30mmHgの加圧ができる弾性ストッキングが第一選択(装着のコツは後述) ・上記ストッキングの装着が困難or医療関連機器圧迫創傷のリスクがある場合は以下の対応 ①20mmHgの加圧ができる弾性ストッキングに変更 ②チューブ包帯を二本重ね(1本目は足趾基部〜膝下まで、2本目は足趾基部〜下腿遠位2/3まで)

30mmHgの弾性ストッキングの着脱は一般の方でも簡単ではありません。ましては、高齢者ではいわずもがなです。ただ、チューブ包帯であれば比較的装着が容易になりますので、弾性ストッキングの装着が困難な場合はチューブ包帯を2本重ねる、などの選択肢もあります(ただ、2本重ねは思わぬ高圧になるリスクもあり、パームQなどの圧測定器を使用して実際装着した際の圧を測定するのが無難です)。

4-3 うっ滞性皮膚潰瘍に対する圧迫療法におすすめの医療材料

うっ滞性皮膚潰瘍に対しては40mmHgほどの圧が必要となります。

基本的に弾性ストッキングは30mmHgまでのものがほとんどのため、弾性ストッキングでは必要な圧には達しません。

そのため、後述するような弾性包帯を2/3重ねてらせん状に巻く方法が理論上は適しています。ただ、弾性包帯は巻き方に個人差が出やすく、必要圧に達しなかったり、逆に強すぎて医療関連機器圧迫創傷を生じる可能性があります。

そのため、多少必要圧は弱くなっても弾性ストッキングを検討してもよいとは思われます。ただ、うっ滞性皮膚潰瘍では創があり処置が必要なためガーゼなどがずれないように工夫した上で弾性ストッキングを装着する必要がありますし、弾性ストッキング1枚では十分圧には達しない可能性もあり、2枚重ねるなどの工夫が必要です。

では、どのように圧迫療法を行えばよいか、これは私見が強いですが、以下にまとめます。

うっ滞性皮膚潰瘍に対する圧迫療法のポイント(私見)

・弾性包帯などによる圧迫療法が第一選択(エラスコット テンションガイド付きを2/3重ねてらせん状に巻く。詳細は後述)

・創が小さい場合は、弾性ストッキングの2枚重ねを試す(ガーゼがずれやすいため後述のようにテープ固定を工夫してガーゼ処置する)

特に後述の弾性ストッキング2枚重ねは、浮腫におけるチューブ包帯の2本重ねと同様、単純に1枚の圧の2倍とならない可能性もあり、圧が強すぎたり十分でない可能性もありますので、パームQなどの圧測定器で皮膚にかかる圧を調べた上で使用していくことをおすすめします。

5 圧迫療法に使用する医療材料を適切に装着するための秘訣とは

圧迫療法は装着が難しく治療を断念してしまうことが少なくありません。また、適切な装着でないことで十分な結果が出なかったり逆に思わぬ皮膚トラブルを生じることもあります。

ただ、いくつかのコツを知ることで多くの方が圧迫療法を行うことができると考えています。

以下で実際にこれらを装着するコツをお示しします。

5-1 筒状圧迫用具(チューブ包帯、弾性ストッキング)の装着方法と注意点

ここでは、チューブ包帯と弾性ストッキングの装着方法や注意点をお話しします。

特に弾性ストッキングを巻くのにすごく力が必要で大変すぎる…、という声をよく聞きます。それは以下の動画のように靴下をはくときのようにストッキングを装着しようとしていることが多いです。

では、どうすればより簡単に装着できるでしょう?

おすすめの装着方法をアルケア社のリーフレットが分かりやすく解説していますのでお借りしました。

このリーフレットでは折り返した弾性ストッキングを踵まで入れることを推奨していますが(上記の③)、実際には圧が高いストッキングを踵まで入れることはかなり大変です。そのため足の半分ほどでも入れられれば、装着が可能なことが多いです(5-2に動画あり)。

この内容をふまえ、実際に30mmHgの弾性ストッキングであるアンシルク3🄬を装着してみました。

随分少ない力で装着が可能となりました。 ただ、上記以外にもぜひ知っていてほしい使用上の注意点がありますので、以下にまとめます。

筒状圧迫用具(チューブ包帯、弾性ストッキング)使用時の注意点

・装着時ストッキングの端が丸まったら直す

・骨の出っ張り(くるぶし、脛、アキレス腱)が赤くなる場合は薄い保護パッド(エスアイエイド🄬など)で保護

・しわを伸ばす:局所のしわは局所高圧の原因。

・サイズ見直し:むくみが引くと脚周りが細くなり、圧のかかり方が変わる。定期的に周径を測ってサイズ・方法を再評価(むくみが落ち着いたら包帯→ストッキングへ移行が基本)

・就寝中は外す/朝すぐ装着:夜は足の下にクッションを入れるなどして下肢を挙上することで静脈圧が下がるため、皮膚保護と観察の時間にあてる

弾性ストッキングは長時間装着し続けると、圧迫による創(医療関連機器圧迫創傷)を生じることがあります。

そのため、夜には外し、夜は足の下にクッションを入れるなどして下肢を挙上させることが大切です。

5-2 創がありガーゼ処置している場合の筒状圧迫用具(チューブ包帯、弾性ストッキング)の装着方法

4-3でお伝えしましたように創が小さい場合は弾性ストッキングの使用も選択肢となります。

ただ、ガーゼを止めるテープを工夫しないとストッキング着用時にガーゼがずれてしまいます。

次にガーゼ処置している場合の筒状圧迫用具の装着方法についてお話しします。

ポイントはガーゼがずれないようにガーゼの足側の辺縁になるべく幅の広いテープで、テープ幅の半分皮膚、半分ガーゼに着くようにテープ固定することです(下写真参照)。

そうすることで、弾性ストッキングを装着してもガーゼはかなりずれにくくなります。

では、実際どのようにガーゼ保護し、弾性ストッキングを装着しているかみてみましょう。

このようにガーゼの足側の辺縁をテープで固定すればストッキングはほぼずれません。

また、今回は30mmHgの弾性ストッキングであるアンシルク3を使用しましたが、ストッキングの踵をつまんで折り返した弾性ストッキングは硬くて足の真ん中あたりまでしか入れられませんでした。それでも、装着は可能です。

また、滑り止めの手袋を使用すると、弾性ストッキングを把持しやすくなって装着が容易になります。

5-3 弾性包帯の装着方法(主にエラスコット テンションガイド付き🄬の巻き方)

次に弾性包帯による圧迫療法についてお話しします。

弾性包帯は巻き方次第で浮腫に対する弱い圧から、リンパ浮腫など強い圧にも対応可能な幅広い疾患に対応できるメリットがあります。

ただ、弾性包帯を扱う上でまず知っていてほしいことがあります。

通常の弾性包帯を使用して毎回適切な圧にするにはかなりの経験が必要

→”エラスコット テンションガイド付き”の使用がおすすめ

なぜこの商品をおすすめするかといいますと、様々なメリットがあるためです。

その最大のメリットを以下に示します

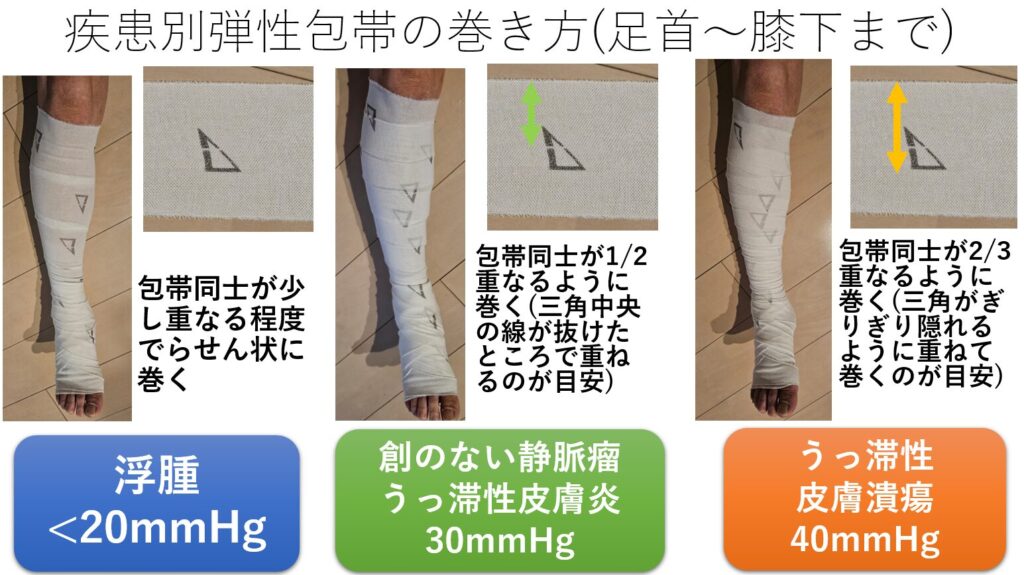

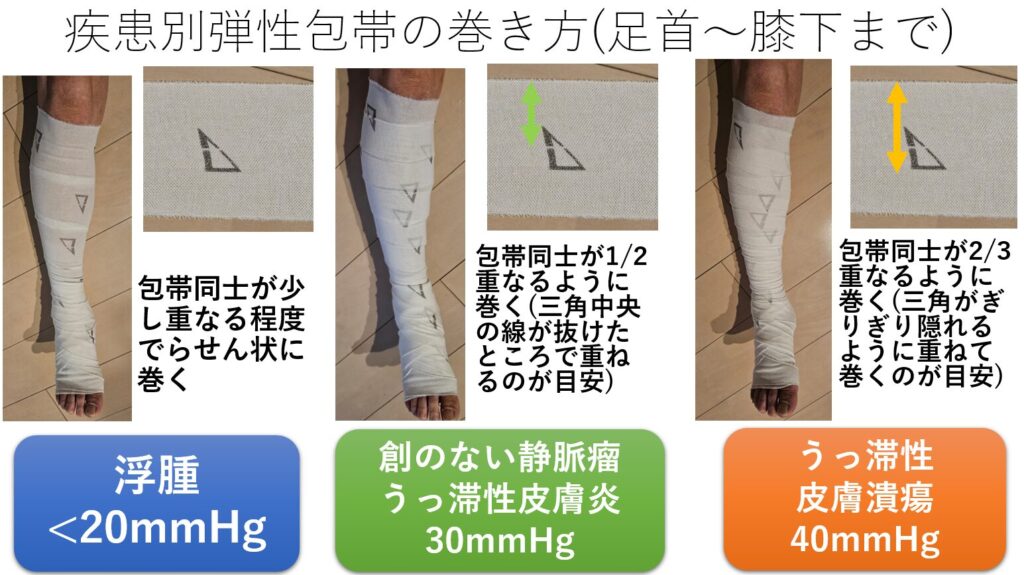

エラスコット テンションガイド付きは三角形のマークが等間隔でプリントされています。

上のイラストに示すようにa=bとなるように包帯を伸ばしながら1周巻くと15mmHgの圧が皮膚にかかるように設計されているのです(長期使用で弾力が劣化すると圧は変わることがあります)。

そのため、例えば1/2ずつ重ねて巻けば、1か所につき二重に包帯が巻かれるため、15mmHgX2=30mmHgの圧を皮膚にかけることができるようになります。この際、皮膚に均一に弾性包帯を巻くためにはらせん状に巻くことが大切です。

これを利用することで、以下のように様々な疾患に応用できます。

上のイラストのように、弾性包帯に印字された三角形を利用して、弾性包帯がぎりぎり重なるらせん状で15mmHg、1/2ずつ重ねれば30mmHg、2/3ずつ重ねれば45mmHgの圧を皮膚にかけることができます。

これで、皮膚にかかる圧の個人差をかなり減らすことができると思います。

ただ、ここで注意点が二つあります。

エラスコットテンションガイド付き包帯の使用上の注意点

1 三角形が二等辺三角形になるように圧迫固定しても、皮膚にかかる圧は必ずしも15mmHgとなるとは限らない

2 足の付け根~踵までと、足首~膝下まででは巻き方が異なる

注意点の一つ目は、エラスコットを二等辺三角形になるようにテンションをかけて巻いても、必ずしも皮膚にかかる圧が15mmHgになるとは限らない、ということです。包帯の劣化や足の太さによりかかる圧は異なってきます。

そのため、例えば圧迫療法を続けてもうっ滞性潰瘍が治りにくかったり、末梢動脈疾患があり医療関連機器圧迫創傷のリスクが高い場合などは、上写真のような圧測定器を使用するなどして、実際にどのくらいの圧が皮膚にかかっているのかを確認することを推奨します(ちなみにパームQは通販などで購入可能です。安くはないですが…)。

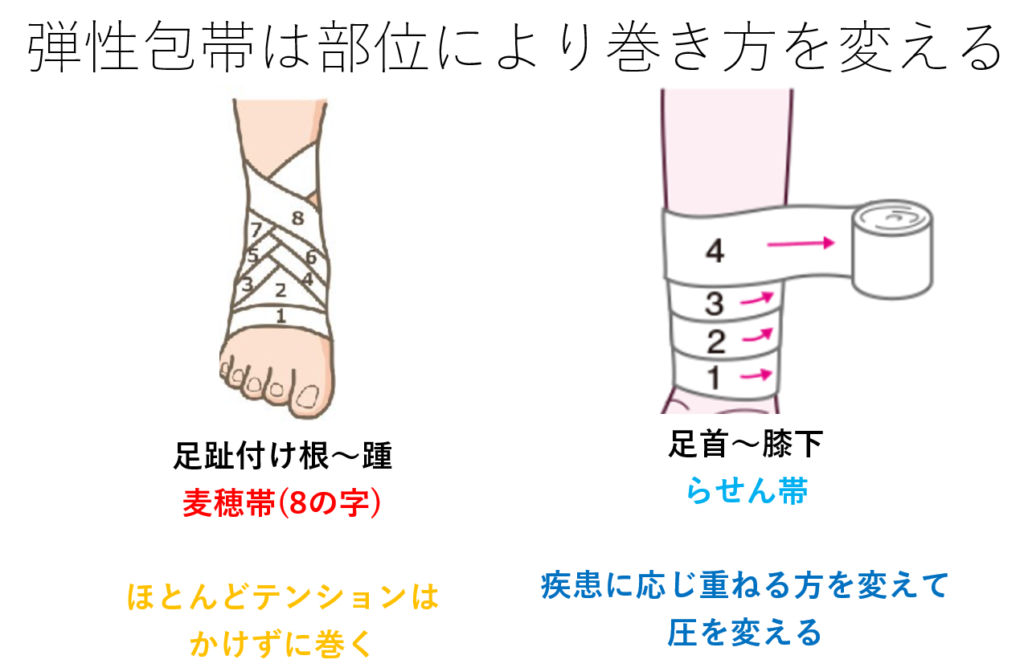

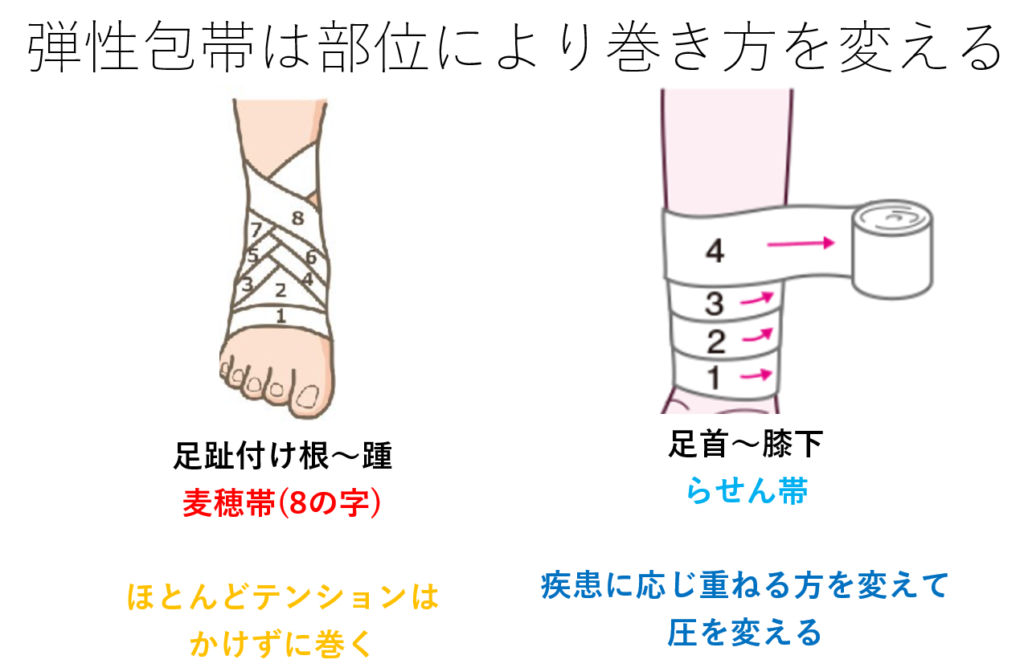

二つ目は、らせん状に巻くのはあくまで足首~膝下まで、ということです。それはなぜかといいますと、足の先端~踵はらせん状に巻くと踵周辺は均一に巻くことができず、包帯が簡単に緩んでしまうのです。

では、どのように巻けばよいのでしょうか?

結論からいいますと、足趾の付け根踵までは麦穂帯(8の字)で巻くことで踵に巻いた包帯が固定されやすくなります。

弾性包帯(エラスコットテンションガイド付き)の巻き方の基本と巻く強さ

1 足趾付け根~踵までは麦穂帯(8の字)に巻く。テンションはかけないか、軽い圧迫程度で巻く

2 足首~膝下まではらせん状に巻く。包帯に印字された三角形が二等辺三角形になるように包帯を伸ばしテンションをかけながら巻く

このように足趾付け根~踵と足首~膝下は巻き方も巻く強さも大きく異なることに注意が必要です。

ただ、この説明だけではいまいちイメージがわきにくいと思いますので、実際に弾性包帯を巻いた動画をお示しします。

アルケア社の動画をお借りしました。

この動画を見て頂いて分かるように、足趾付け根~踵までの巻き方が分かりにくいと感じる方もいるのではないでしょうか?以下で巻き方のポイントを静止画で整理してみましょう。

5-3 足趾付け根~踵までの弾性包帯の巻き方

以下に弾性包帯で足趾付け根~踵までの麦穂帯(8の字)での巻き方を示します。

このように、まず足を2周してから足首を巻き、再び足の先端に戻します。ただ、少し踵よりに戻すことがポイントです。その後、足背→踵→足背への8の字を2~3回繰り返します。8の字を何回繰り返すかは、包帯の幅や足の大きさで異なります。足趾を除いた足先~踵全体が包帯で覆われていれることが大切です。

5-3-2 足首~膝下までの弾性包帯の巻き方

次に足首~膝下までの巻き方のポイントをまとめます。

足首~膝下までの弾性包帯の巻き方のポイント

・可能な限り足首の付け根から圧迫療法を開始する

・包帯の三角形が二等辺三角形になるようにテンションをかけて巻く

・疾患に応じ圧を変えるため、らせん状に巻く包帯の重なる頻度を変える(”5-3 弾性包帯の装着方法”参照)

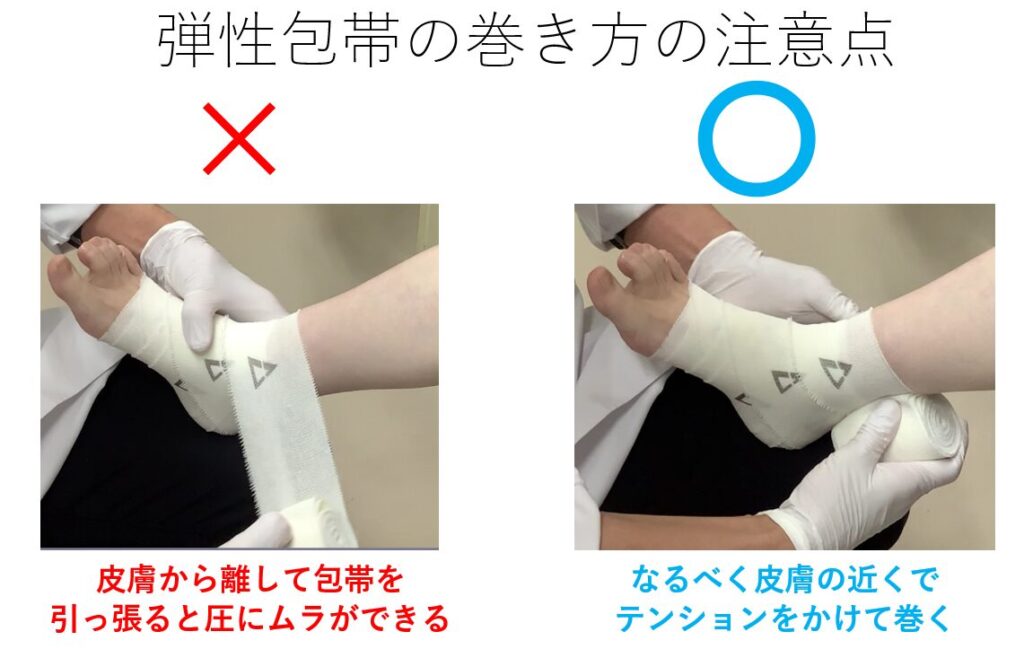

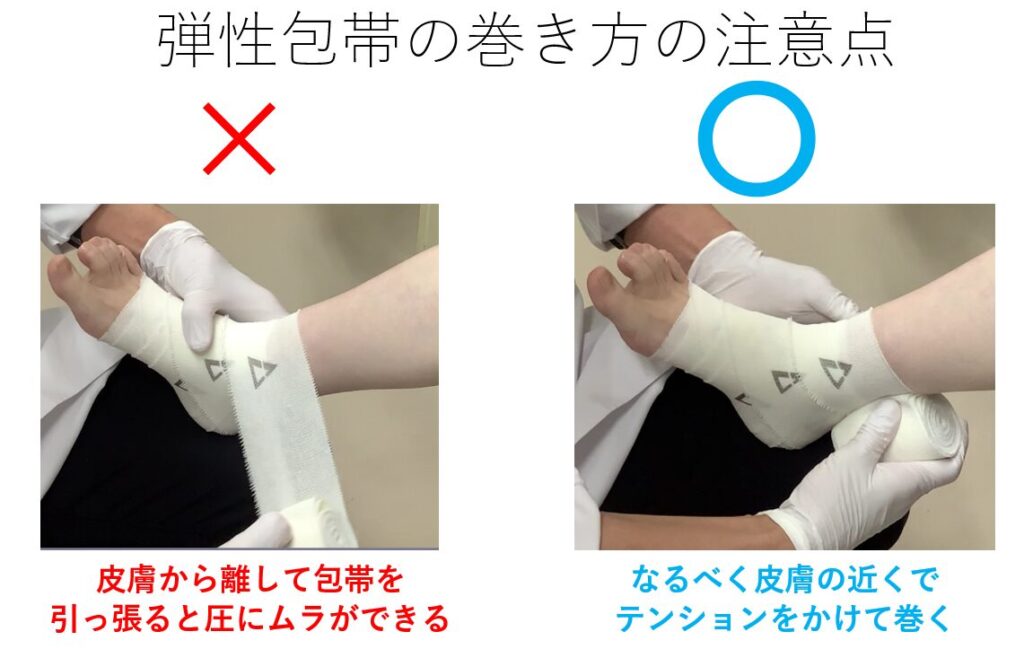

・包帯にテンションをかける際皮膚から包帯を離して引っ張るのではなく、なるべく巻いている方向にテンションをかけながら巻く(下写真参照)

・包帯の巻き終わりは腓骨頭の下まで

圧迫療法では足首に十分な圧をかけたいため、左下の写真のあたりから圧迫療法を開始することが大切です。

さらに、上の写真のように包帯は巻く方向に引っ張りながらテンションをかけると皮膚にかかる圧が均一になりやすいです。

6 圧迫療法による持続的圧迫で生じる創(医療関連機器圧迫創傷)を発生させないための対策法

最後に、今までも何度となくお話してきましたが、圧迫療法により新たな創を生じてまうリスクとその対策法についてお話ししたいと思います。

もし、圧迫療法により創を生じてしまった場合、大きなトラブルに発展するリスクもあり、十分な対策が必要です。

6-1 圧迫療法で“新たな創”を作らないための基本的な知識

皮膚を圧迫し続けることはもろ刃の剣です。

圧迫療法は皮膚を圧迫し続けることによって、持続的圧迫による創(医療関連機器圧迫創傷)を発生するリスクがあります。以下に、圧迫療法の注意点を列挙します。

圧迫療法を行う前にリスク回避するためのポイント

1 末梢動脈疾患を有する患者(目安はABI<0.8)では、圧迫療法は禁忌

2 32 mmHgを超える圧を長時間持続させない(※疾患によってはさらに低い圧でもリスクあり)

では、これらは両方大切な内容ですので、それぞれについてもう少し深堀りします。

6-1-1 末梢動脈疾患を見逃さないために

圧迫療法を行う上では、弱い圧迫でも創を生じてしまうリスクのある末梢動脈疾患の有無を事前に把握することが大切です。

そして、末梢動脈疾患の有無を把握するうえで最も一般的なスクリーニング法がABIです。ABIとはAnkle Brachial Index:足関節上腕血圧比の略で、足首と腕の血圧を比べて血流の状態を調べる検査です。下肢に血管の詰まりや動脈硬化があると、下肢の血圧が低下して値が低くなり、正常範囲は1.0~1.4です。

ここで、問題なのは訪問診療ではABIを測定することは困難だということです(ABIの測定器は高額のため訪問診療への導入はハードルが高い)。

そのため、基本的に圧迫療法を開始する際には総合病院でABIなどの検査を行い、下肢動脈の狭窄がないことを確認したうえで、開始することが無難です。

ただ、病院に行けないから訪問診療を行っている患者さんがほとんどの現状で、下肢の虚血評価のために総合病院を受診してもらうことはハードルが高いです。

そのため、私は訪問診療でも使用可能な以下のような医療機器を導入して、リスクを判断しています。

ドプラー血流計で足背動脈の波形からおおよその狭窄の程度を知ることができます。

また、文献的には触診で足背動脈と後脛骨動脈が触れ、聴診にて大腿動脈に雑音が聞こえなければ、末梢動脈疾患を除外できる可能性が高い(ABI≤0.9 に対する特異度98%、陰性的中率95%程度)、という報告があります。

さらに、圧測定器のパームQなどを使用することで、実際の加圧を知り、リスクを想定できます。

ただ、これらの方法を駆使しても、末梢動脈疾患の有無や医療関連機器圧迫創傷のリスクを完全に回避することは難しいのが現状です。

では、どのように対処したらよいのか、6-2でお話しします。

その前に、末梢動脈疾患がなくても圧迫療法は医療関連機器圧迫創傷のリスクになる、というお話をします。

6-1-2 末梢動脈疾患がなくても圧迫療法による持続的圧迫は圧迫創傷のリスクとなる

皮膚表層の毛細血管圧は32mmHgと考えられています。

そのため、32mmHg以上の圧により、皮膚を栄養する毛細血管は閉塞してしまうため、これが長時間続くと医療関連機器圧迫創傷を生じるリスクとなります。

なぜ、このようはお話をするのか、以下のイラストを見てください。

なんと、うっ滞性皮膚炎では30mmHg前後、うっ滞性潰瘍に対する圧迫療法では40mmHg以上の圧が必要(赤枠内)なため、持続的に圧迫療法を行えば医療関連機器圧迫創傷のリスクとなってしまうのです。

そのため、以下のことを念頭に圧迫治療を行う必要があります。

圧迫療法においてこの圧なら絶対に安全という一律の数字はない

では、どのように医療関連機器圧迫創傷を回避すればよいか?、次にお話しします。

6-2 圧迫療法による医療関連機器圧迫創傷を回避するための対策法

では、どのように圧迫療法による創を回避していけばよいのか考えてみましょう。

主な対策法を以下にお示しします。

圧迫療法による創を避けるための対策法

・末梢動脈疾患がある場合や高い圧での圧迫療法が必要な場合は、圧迫療法は弱い圧、短時間から始め症状の改善や合併症を確認しながら、圧を変えていく

・長時間の装着を避ける:なるべく日中のみ装着し、就寝時は下肢挙上

・下肢に合った医療材料を使用(サイズは浮腫がない状態をもとに選ぶ)

・弾性ストッキングやチューブ包帯はしわをつくらない

・くるぶしや腓骨頭・脛骨などの突出部には、シリコンフォーム(エスアイエイド🄬など)で保護する

・突出部に持続的な発赤や紫斑がみられた場合は、圧や着用時間を減らしたり、創を生じた場合は圧迫療法の中断も検討する

上記の内容すべてが大切ですが、この中で特に大切なのが、皮膚の観察だと思います。

圧迫療法の前後で十分に皮膚を観察し、圧迫用具を外した際に突出部に持続的発赤や紫斑がないか、圧迫療法開始後に足趾先端のチアノーゼがないかを確認します。また、患者さんに痛みやしびれなどの症状がないかも確認します。

そして、特に上の左側の写真のように、紫斑形成したり、じくじくしている場合は、そのまま深い創に変化することがありますので、いったん圧迫療法を中断し、外用剤塗布などで経過をみることも時に必要となります。

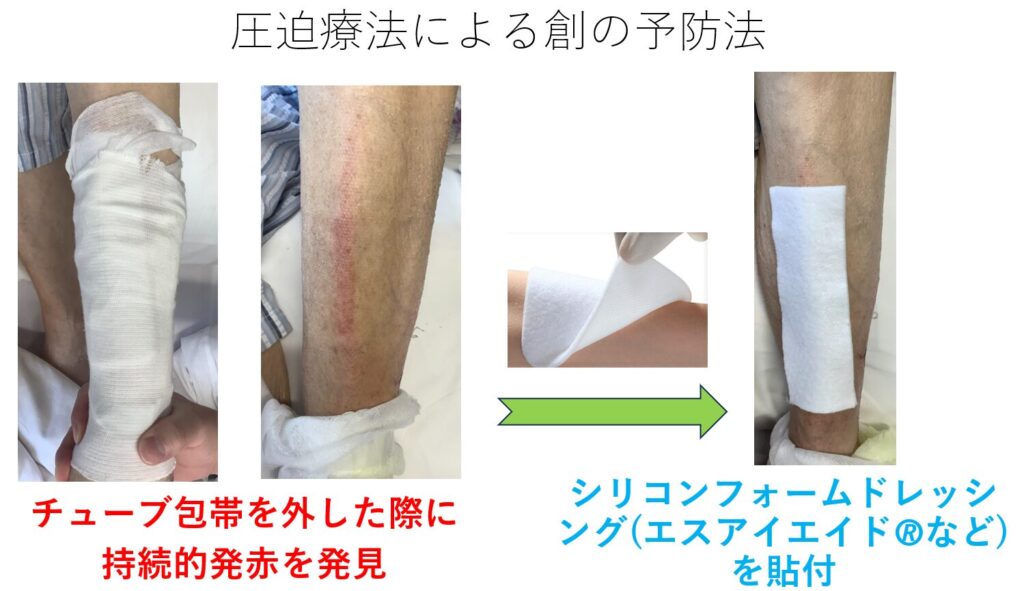

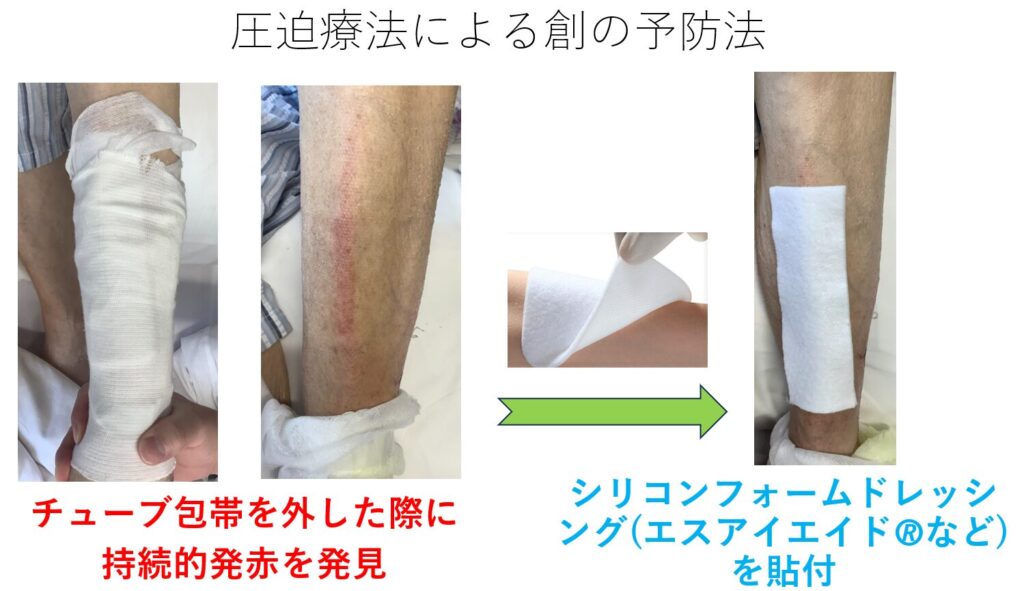

圧迫している医療材料を外した際に上記のように、持続的発赤がみられた場合は、そのままの圧迫療法を継続すると医療関連機器圧迫創傷を生じるリスクがあります。

シリコンフォームドレッシング(エスアイエイド🄬など)を貼付して、圧の分散を行うことが大切です。ただ、シリコンフォームドレッシングは創部が見えなくなりますので、定期的にシリコンフォームドレッシング上層の浸出液汚染がないか、また、実際ドレッシングを外して創がないかを確認することも大切です(シリコンタイプの貼付材は再度貼付が可能)。

まとめ

以上、圧迫療法についてお話してきました。普段何気なく行っていた圧迫療法も、適切に行うためにはこれだけの知識が必要なのです。

では、最後に圧迫療法をまとめましょう。

・圧迫療法の主な適応疾患は浮腫、静脈うっ滞(皮膚炎/潰瘍)、リンパ浮腫

・疾患により適切な圧は異なる

・圧迫療法に使用する医療材料には、主にチューブ包帯、弾性ストッキング、弾性包帯があり、疾患ごとの適切な圧などに応じて使い分ける

・圧迫療法で最も注意すべきは、圧迫療法による創を作らないこと

対策として

1適切な医療材料を選び、適切に装着する

2皮膚をよく観察する

3長時間の装着は避ける

4突出部にはシリコンフォームドレッシングなどを利用する

これまで、お話してきましたように、圧迫療法はその適応、医療材料の選び方、装着方法、圧迫療法による合併症のリスク、など様々な知識や手技を総合して理解し、始めて適切な対応ができるのです。

そして、もう一つ大切なこと、ぜひ、座学だけではなく、実際に医療従事者同士などで、適切な装着法を十分に習得しましょう。

正直、動画をみたり、口頭の説明で、適切な処置を行うことはできません。

圧迫療法は、実際に、手を動かし、圧の強さを感じたりして体感して学ぶところも非常に多いと感じます。できれば、チームで圧測定器を使ったロールプレイや装着手順の標準化を進め、だれが関わっても“ちょうどよい圧”を再現できるようにしていきましょう。

圧迫療法は、適切に使えば必ず患者さんの生活を楽にします。今日から現場で“毒にも薬にもなる”圧を、安全に“薬”として使いこなしていきましょう!