まもりさん

まもりさん高齢者って足がむくんでいる方が少なくないですが、様子見でいいですか?

お、いい質問ですね

たかがむくみ、と言いたくなるところですが、実は危険な合併症も少なくないんです!

え、そうなんですか…

今回は高齢者の下腿浮腫による皮膚トラブルを学びましょう!

今回は浮腫のお話です。

”たかがむくみでしょ”、と思われる方もいるかもしれませんが、実は足のむくみは患者さんの生活の質を大きく低下させてしまいますし、最悪、命に関わることもあります。

しかも、長期療養施設に入所されている高齢者の3人に2人は足にむくみがあるという報告もあります。

今回は浮腫による皮膚トラブルにはどのようなものがあるか?、をメインにお話しします。

そして、次回、実は下腿浮腫の原因は心臓や肝臓など内科的疾患が関与しないものが多いのですが、それらの下腿浮腫の原因と原因に基づいた対策法についてお話ししたいと思います。

目次

実は恐ろしい!下腿浮腫による皮膚トラブル

では、むくみにより一体どのような問題が生じうるのでしょうか?

代表的かつ抑えておくべき浮腫に伴う合併症をあげます。

1 うっ滞性皮膚炎~皮膚潰瘍

慢性の下腿浮腫では、皮膚に炎症(かゆみ、鱗屑、色素沈着)が起こりやすいです。また浮腫により皮膚が脆弱化しているため、軽微な刺激で皮膚が破れて潰瘍になります(下写真 白丸破線)。さらに、浮腫に伴う皮膚潰瘍は潰瘍から浸出液が出続けるため創が治りにくく、感染リスクも増加します(下写真 平おむつに大量の浸出液)。

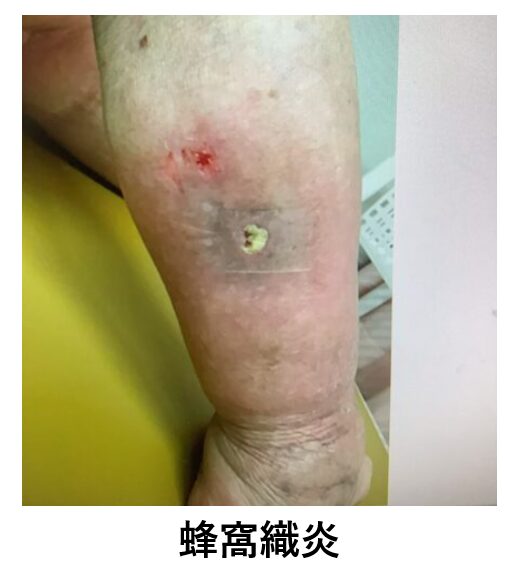

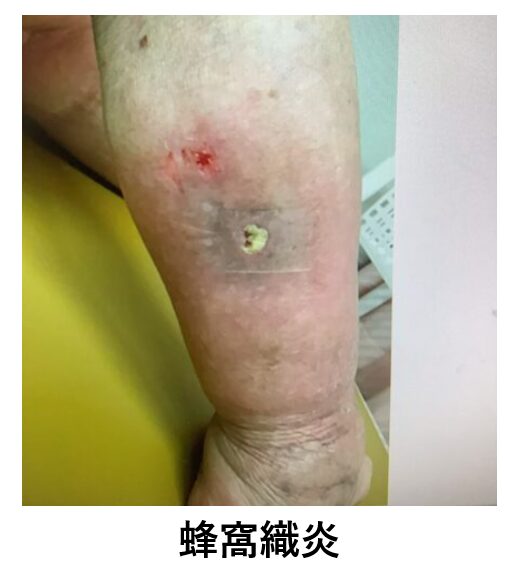

2 細菌感染(蜂窩織炎)

前述のとおり浮腫により皮膚が脆弱化してバリア機能が落ちることで、小さな創から細菌が侵入して蜂窩織炎を起こしやすくなります。

上は主に皮下脂肪で細菌が繁殖して生じる感染症、”蜂窩織炎”の臨床写真です。皮膚感染症の4徴である”発赤・腫脹・熱感・圧痛”が特徴です。

感染症は特に免疫力の低下したご高齢の方には、敗血症の合併など命に関わる可能性もあります。そのためチューブ包帯などによる圧迫療法で浮腫の対策を未然に行うことが大切です。圧迫療法については、別のコラム”下肢潰瘍の要!圧迫療法は“実は毒にも薬にもなる”で、詳細に記載していますので確認してみてください。

3 廃用症候群のリスク

突然ですが質問です。足に見た目に分かる浮腫を生じている場合、足にどのくらいの液体がたまっていると思いますか?

実は2~3Lもの液体が足に溜まっているのです。

言い方を変えれば、浮腫の患者さんは、”2~3kgの重りを足につけて生活している”、ともいえます。

そのため、浮腫を生じた高齢者は足がだるい・重い、と感じやすくなり、歩行を控えやすくなっている可能性があります。すると、足の筋力が低下するため、さらに浮腫が悪化してしまいます(詳細は次回解説)。

さらには、足に浮腫による重りをつけながら歩くことで、歩行が不安定になり転倒しやすくなってしまうのです。

まとめますと、浮腫により、①筋力低下や②転倒する危険性を増加させてしまうため、浮腫は廃用症候群のリスク因子となってしまうのです。

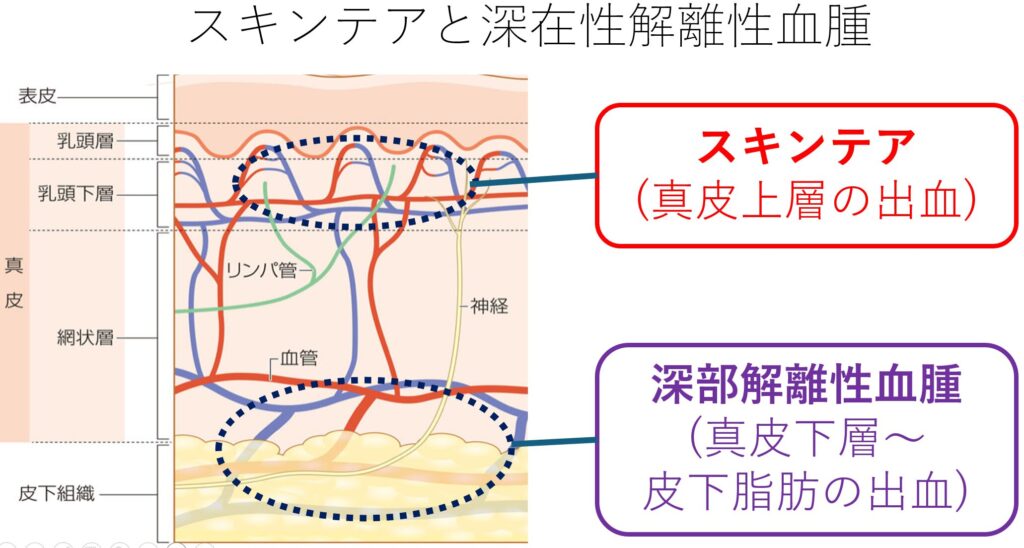

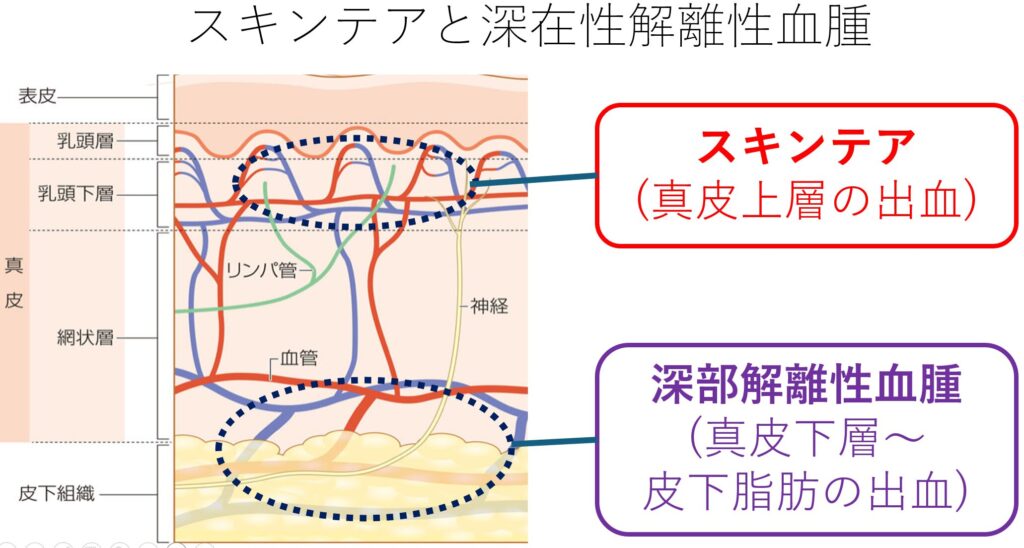

4 スキンテア

皮膚の浅い血管が破綻するとスキンテアを生じます。特に浮腫では皮膚が脆弱化していますので、ぶつけた記憶がないような軽微な刺激でもスキンテアを生じてしまうことがあります。

特に上の写真のように皮膚が裂けてしまったスキンテアについての対処法は別のページに記載してありそちらを参照してほしいですが(スキンテア(皮膚裂傷・表皮剥離)を対策しよう!)、実はそれらの対策のみでは浮腫によるスキンテアは治らないことが少なくありません。浮腫によるスキンテアでは、浮腫への圧迫療法も同時に行わないとスキンテアが改善しないのです。その詳細は別のコラム”下肢潰瘍の要!圧迫療法は“実は毒にも薬にもなる”をご確認ください。

5 深部解離性血腫

次に、深部(深在性)解離性血腫についてお話しします。こちらはスキンテアに比べるとあまり聞きなれないと思います。実際皮膚科の教科書にもほぼ載っておらず、皮膚科医にも十分には知れ渡っていません。ただ、それほど頻度が少ない訳ではないのです。

そのため、特に高齢者の下腿部の潰瘍が”原因不明の創”として扱われている中に、実は深部解離性血腫が原因なケースも少なくないと感じています(個人的印象です)。

では、深部解離性血腫とはどのような疾患で、どのように対応すればよいのかお話しします。

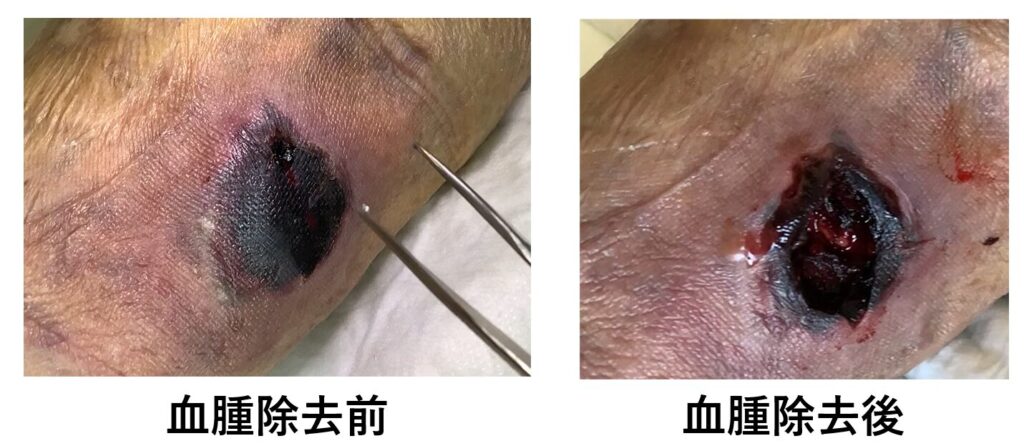

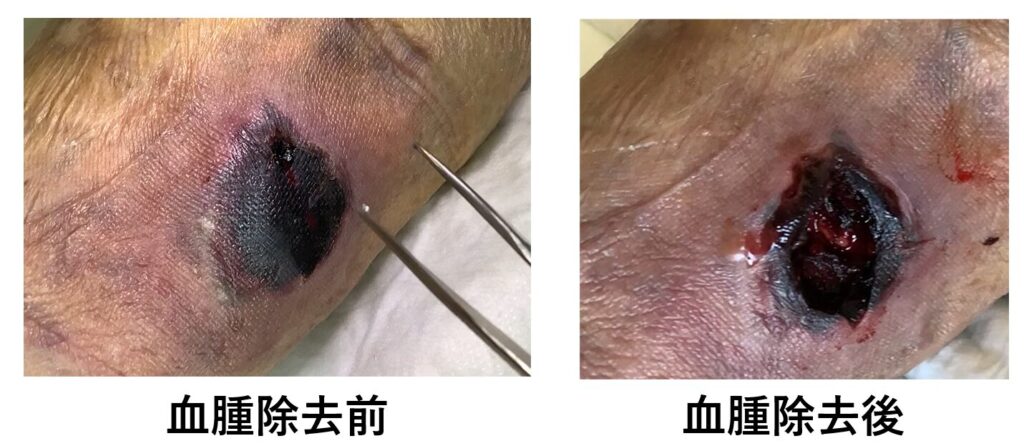

上の写真が深部解離性血腫です。やや隆起したような皮下出血が特徴です。皮膚の出血ならスキンテアと同じでは?と思う方もいるかと思いますので、以下にその違いをお示しします。

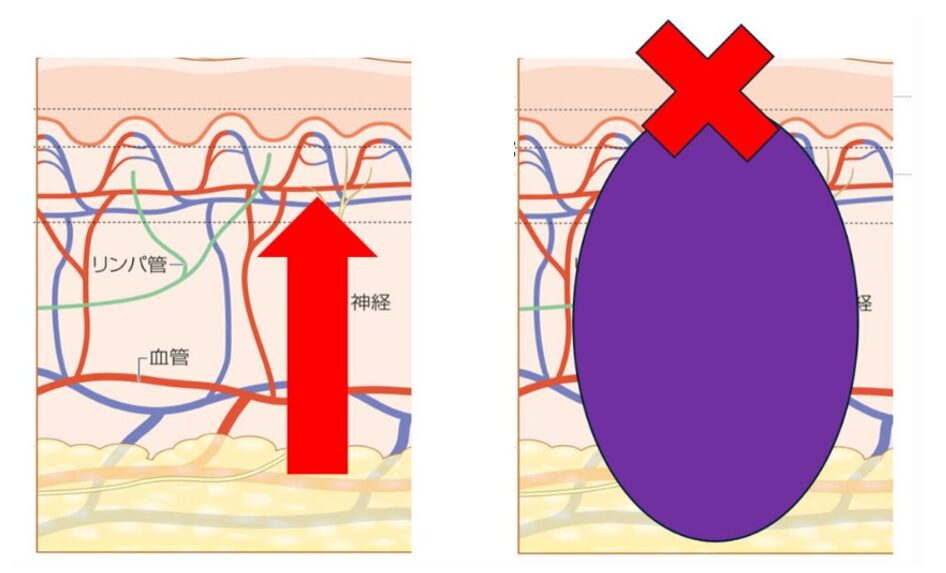

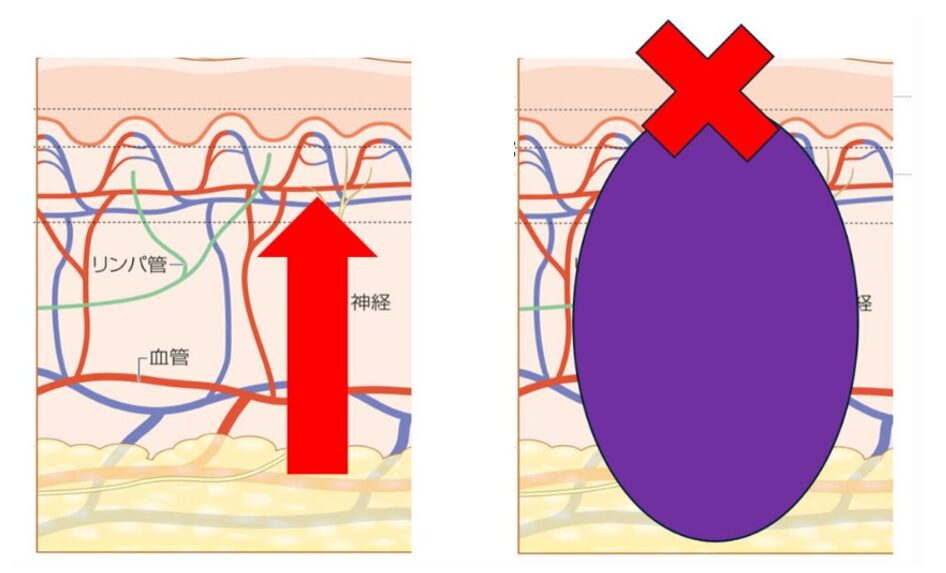

上のイラストは皮膚の断面を診ています。このイラストのようにスキンテアというのは真皮の上層の比較的浅い層での出血です。

一方、深部解離性血腫は真皮深層~脂肪層レベルの出血で、スキンテアより深い層の出血となります。

このような深い層に出血を生じることは通常ほぼありません。今回のテーマである浮腫により組織が脆弱化していることに加えて、抗凝固剤を内服していて出血が止まりにくい患者さんに多くみられます。

そしてこの深部解離性血腫の一番の問題は放置すると皮膚潰瘍になってしまう、ということです。

といいますのも、上のイラスト左側にお示ししますように、皮膚は皮下脂肪などの深いところにある血管が皮膚表面に垂直方向に血管を伸ばし皮膚に栄養を与えているのです。

一方で皮下脂肪~真皮下層で多量の出血を生じると、上イラスト右側のように血腫を生じます。この血腫により皮膚表面へ向かう血流が途絶えてしまうため、皮膚に栄養が届かなくなり皮膚は壊死してしまうのです。

上の写真は深部解離性血腫をきたして数日が経過した症例の血腫を除去した前後の写真です。数日経過すると血腫は凝血塊となり潰瘍にこびりついているので無理に剥がすと出血してしまいます。そのため一回の処置で十分に除去することは難しくなってしまいます。実際、複数回に分けて血腫を除去したところ脂肪層レベルの深い潰瘍になっていました。これだけ深い潰瘍は治すのにかなりの日数がかかってしまいます。

そのため、深部解離性血腫をみつけたら、可能な限り素早く(血腫が凝血塊になる前に)血腫の一部に切れ込みを入れて溜まった血液を除去し、さらには圧迫療法で止血+浮腫の軽減を図ることが非常に大切となります。すばやく対応できれば、血疱の蓋がそのまま潰瘍に生着するため、1週間ほど圧迫継続するだけで治癒します。一方で血腫を数日放置し皮膚が壊死してしまうと、脂肪層レベルの皮膚潰瘍となり、改善するのに非常に長期の治療が必要になってしまいます。

そのため、予防が最も大切で、その要となるのが浮腫対策としての圧迫療法です。

詳細につきましては、別のコラム”下肢潰瘍の要!圧迫療法は“実は毒にも薬にもなる”で詳しく解説していますので、圧迫療法を行う際にはぜひ一読ください。

まとめ

このように、たかがむくみ、と放置していると、様々な予期せぬトラブルをきたす可能性があるのです。

では、このやっかいなむくみに対し、どのようにして対処すればよいのでしょうか?

その対処法を知る上で非常に大切なことがあります。

それは”むくみの原因を知る”、ということです。原因が理解できていなければ適切な対応をとることはできません。

”むくみの原因は、心不全、肝不全、ネフローゼ、低アルブミンでしょ”、って思う方が多いと思いますが、実は高齢者の下肢のむくみはそれらが関与していないものが少なくありません。

では、何が原因で足のむくみは生じてしまうのか…、次のコラム”実はあまり知られていない、ほとんどの高齢者に潜む浮腫の原因とその対策”で、浮腫の対策法も併せて詳細を解説しています。非常に興味深い内容ですので、そちらも参考にしてください。