まもりさん

まもりさん陥入爪って巻いている爪のことですよね

それは巻き爪です…(^^;

でも、巻き爪と陥入爪がごちゃ混ぜになっている方少なくないですよね

なんとなく似てるし同じくくりでまとめちゃダメですか??

実は、巻き爪と陥入爪は治療法がかなり違うので、違いを理解することはとても大切です!

目次

巻き爪とは

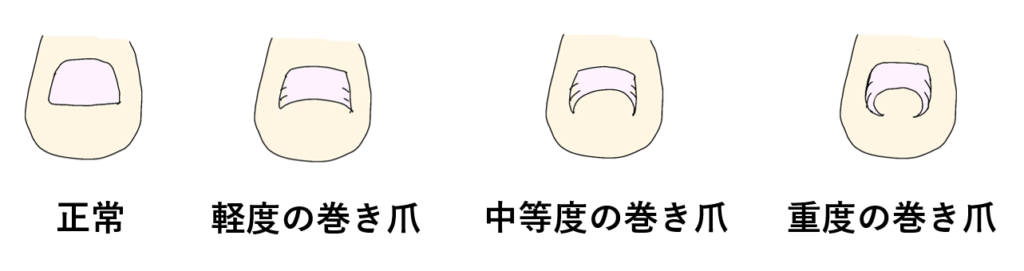

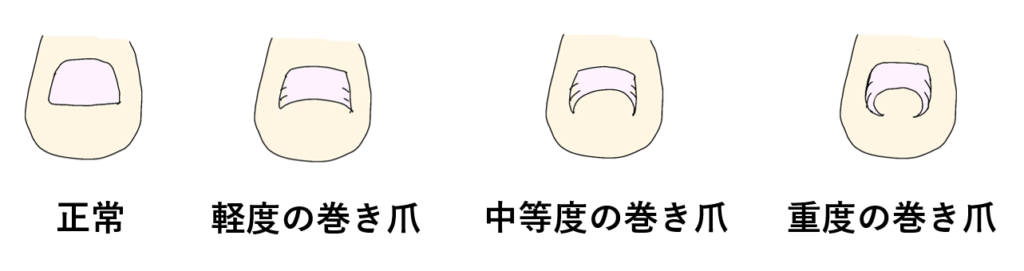

巻き爪とは文字通り爪が巻いていることです。爪を正面からみて、爪が巻いていれば巻き爪、シンプルですよね。 ただ、巻き爪の程度は本当に人それぞれです。

爪の巻き具合も人それぞれですが、巻き爪を生じる部位も個人差が大きいです。

巻き爪を生じやすい爪は、足の親指が最も多いですが、それ以外の爪が巻いていることもありますし、手の指の爪が巻いていることもあります。

では、なぜ爪が巻いてしまうのでしょうか?その原因は、①遺伝的要素、②合わない靴・ヒールの高い靴など靴の影響、③加齢、④爪の疾患(爪水虫など)、⑤全身疾患(貧血など)、⑥ほとんど歩かない生活、これらが複合的に組み合わさって生じると考えられています。

爪というのは基本的に巻いてしまう傾向があるようです。それを歩行などにより下から持ち上げる力がかかることで、巻き爪にならないよう予防していると考えられています。そのため、ベッド上で過ごすことが多い患者さんは巻き爪を生じやすいのです。

このことからも、特に寝たきりの高齢者は巻き爪を生じやすく、それによるトラブルをしばしば生じます。

では、巻き爪を生じるとどのような問題を生じるのでしょうか?

巻き爪は何が問題なのか?

巻き爪による問題は主に以下の2つがあげられます。

巻き爪による問題

・巻き爪が皮膚に食い込み、痛みを生じることがある

・爪が皮膚に刺さる刺激で傷ができると感染を生じることがある

痛みは個人差が大きいです。

重度の巻き爪の方が痛みが強いように見えますが、上のイラストの重度の巻き爪のように90度以上巻くと、歩くときなどの爪が皮膚に食い込む刺激は減るため痛みは減少することが多いです。中等後くらいの方が歩行時の皮膚への刺激が強く痛みを生じやすい印象です。

特に、糖尿病や透析の患者さんで血流が悪い患者さんは強い痛みを生じて日常生活に支障が出ることがあります。

さらに、巻き爪が皮膚に刺さって傷ができると感染を生じることがあります。

特に、痛みと同様、糖尿病や透析患者さんなど、免疫力が落ちていて、足の血流が悪い患者さんでは、感染が骨など深くに及び、切断を余儀なくされることもあります。

そこまで至らなくても、爪の下の皮膚は薄いため、爪の下で感染を生じると簡単に骨まで至り、骨髄炎(骨の感染症)を生じ、感染コントロールが難しくなることがあります。

陥入爪とは

では、一方で陥入爪はどのように異なるのかみてみたいと思います。

陥入爪を一言でいえば、爪が皮膚に刺さっている状態です。爪が巻いているかどうかは関係ありません。ただ、爪が巻いている方が刺さりやすいということはあると思います。

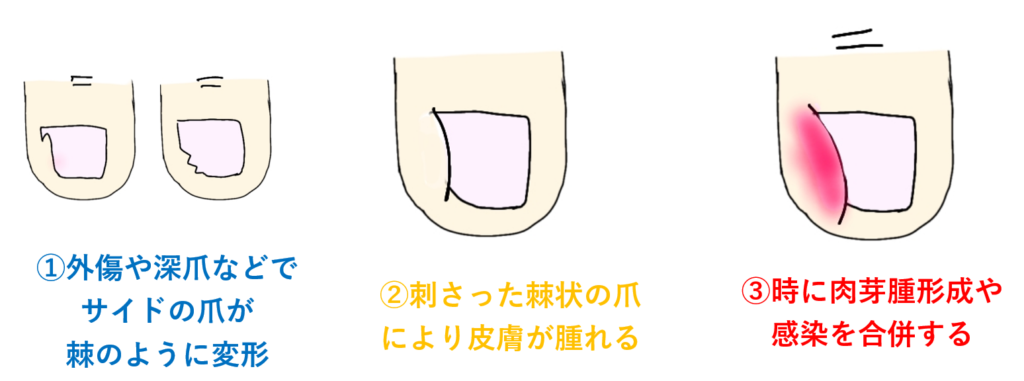

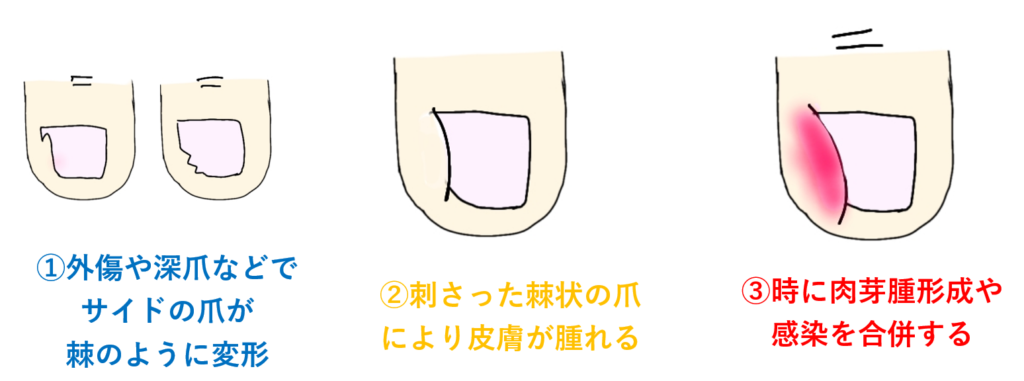

例えば、外傷で爪が折れてしまったとか、爪切りで深爪をしてしまうことで、サイドの爪が短くなります。

この際に、サイドの爪が棘状やギザギザした状態になっていると(上イラスト①)、それが周囲の皮膚に刺さり、皮膚が腫れます(イラスト②)。

さらに、その爪が伸びることで、より皮膚に食い込むことで、皮膚が損傷して肉芽腫形成や感染を合併することもあるのです(イラスト③)。

巻き爪の時と同様に、糖尿病の合併など血流が悪く免疫力の低下した患者さんでは、陥入爪の感染が悪化して命を脅かす感染症に至ったり、そこまで重症化しなくても、骨髄炎を合併して足の切断を余儀なくされたり、感染を制御しにくい傷になることがあります。

また、透析の患者さんなど足の血流の悪い患者さんでは、傷が治らず、強い痛みを訴え、QOLを大きく低下させる可能性があります。

まとめ

今回は、巻き爪と陥入爪の違いについてお話してきました。

最後にまとめです。

まとめ

- 巻き爪:爪が巻いている状態

- 陥入爪:棘状になった爪が皮膚に食い込んでいる状態

文字だけではわかりにくいですが、イラストなどである程度違いが分かったのではないでしょうか。

もちろん、巻き爪の方ほど、深爪をした際に陥入爪になりやすいなど、下のイラストのようにこの2つの疾患はオーバーラップするところが多分にあることも大切なポイントです。

始めにお話ししましたように、巻き爪と陥入爪の治療方針は異なります。

では、次回以降では、これらの2つの疾患をそれぞれどのように治療していけばよいのか、2回にわたってお話ししたいと思います。